Non convince l’idea di un “leader forte, disposto a infrangere le regole per mettere a posto l’Italia” (32% di intervistati “molto” o “abbastanza d’accordo”), il fatto che “I governanti dovrebbero far rispettare la loro autorità anche se ciò comporta la violazione dei diritti di alcuni cittadini” (20%) o l’ipotesi che “Il governo dovrebbe poter chiudere gli organi di informazione che sono critici nei suoi confronti” (17%). Posti di fronte a una scelta netta tra una “società democratica dove sono presenti vari problemi” e “un regime dittatoriale che garantisce a tutti un livello di benessere sufficiente e dove non sono presenti particolari emergenze” gli italiani si schierano compattamente per la prima opzione: 55% contro il 17% che preferirebbe una dittatura “virtuosa” (non risponde il 28%). Anche la tendenza al radicalismo non attecchisce in maniera decisiva: solo il 33% degli intervistati sostiene che la politica oggi dovrebbe “avanzare proposte più radicali, nette, anche di parte se necessario”, mentre il 39% preferisce “mediare di più, cercare il più possibile soluzioni di compromesso”. Il 45% ritiene che per far funzionare l’Italia oggi servirebbe “un piano di riforme graduali, da realizzare nel tempo con serietà”, mentre si ferma al 35% la quota di chi indica la necessità di “un cambiamento radicale che azzeri tutto e ricostruisca il Paese e le sue istituzioni da capo”.

Insomma, anche se il clima sociale è pesantemente caratterizzato da sfiducia e sentimenti di antipolitica, gli italiani continuano a mostrarsi consapevoli dell’importanza delle istituzioni democratiche e di alcuni elementi fondamentali come lo stato di diritto, la libertà di espressione, il ruolo dei corpi intermedi e di procedure decisionali collegiali, bilanciate tramite i ben noti “pesi e contrappesi”. Una figura solitaria al comando, in un rapporto diretto e disintermediato con i cittadini, non convince gli italiani, che preferiscono ancorarsi ad una democrazia magari imperfetta, ma che rimane “la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre”.

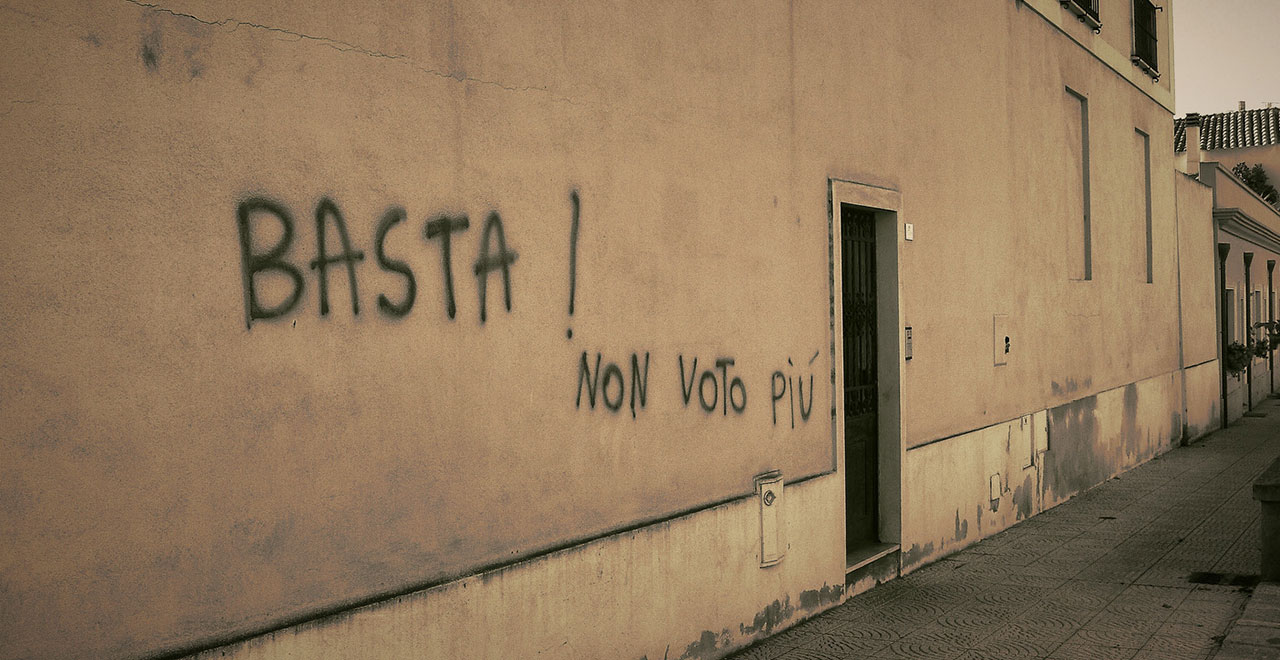

Per Damiano Palano, direttore di Polidemos, «quello che è emerge in modo piuttosto netto è il ritratto di una società italiana divorata dalla sfiducia. Una sfiducia che non riguarda solo e neppure specificamente la politica, ma che investe la visione generale del futuro e del mondo. Una schiacciante maggioranza del campione ritiene per esempio che le giovani generazioni abbiano di fronte a sé un futuro peggiore di quello dei loro genitori, che l’Italia sia un Paese in declino, che la stessa società italiana sia logorata da problemi irrisolvibili e persino che sia meglio non fidarsi del prossimo. Tutto questo ha anche ricadute politiche, prima di tutto perché la politica viene ritenuta da molti irrilevante. Ma anche perché la sfiducia nei confronti della classe politica (e dei “professionisti della politica”) rimane un tratto estremamente diffuso».

Secondo il direttore di Polidemos «il fascino esercitato dalle posizioni estreme appare limitato, ma non irrilevante. Un terzo degli intervistati ritiene infatti che talvolta avanzare proposte nette, benché ‘di parte’, possa essere necessario. E questo aspetto dovrà essere osservato con attenzione nei prossimi anni, perché molte democrazie contemporanee sono oggi investite da forti correnti di polarizzazione e radicalizzazione. Un dato in particolare merita attenzione. Poco meno di un quarto del campione ritiene che un ritorno del fascismo sia non solo un problema reale, ma qualcosa che sta già avvenendo. Se questa percezione è più debole tra coloro che sono nati negli anni Ottanta e Novanta, cresce nella Generazione Z ma soprattutto nelle generazioni più anziane, a partire da quelle nate negli anni Sessanta e Settanta. E ciò è indicativo anche per capire come oggi vengono percepiti gli avversari politici».

Per Andrea Scavo, director Public Affairs di Ipsos «è fondamentale analizzare tendenze come quelle osservate in questa prima rilevazione attraverso un monitoraggio costante, in forma continuativa. Le indagini demoscopiche in ambito politico e sociale possono guardare molto oltre i dati di natura strettamente pre-elettorale. Un progetto come l’Osservatorio ItaliaInsight sullo stato della Democrazia è emblematico dell’importanza di strumenti di analisi dell’opinione pubblica che abbiano la prospettiva, il metodo e l’ambizione di incidere su temi di importanza cruciale come quelli qui affrontati. Nei prossimi mesi – continua Scavo – allargheremo l’orizzonte sia affrontando il tema da prospettive ulteriori sia integrando i dati italiani con quelli prodotti dalle nostre ricerche in altri paesi».