News | Brescia

Il dialogo riparativo

Si è concluso con i primi diplomati il master sulla Giustizia riparativa e la mediazione penale che forma operatori con competenze psicologiche e giuridiche

| Antonella Olivari

08 maggio 2025

Condividi su:

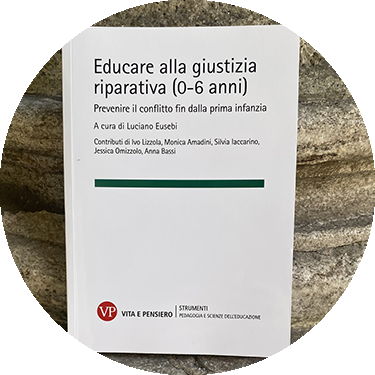

Nell’immaginario comune la giustizia si lega spesso all’immagine della bilancia, che però rinvia a una logica di corrispettività dei comportamenti negativa, ossia per bilanciare il male che ci è stato fatto è lecito agire altrettanto negativamente per sopraffare l’altro; una logica di guerra. È quanto sottolinea Luciano Eusebi - professore ordinario di Diritto Penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, tra i primi sostenitori in Italia di un’evoluzione della giustizia in senso riparativo – nel presentare e curare il volume "Educare alla giustizia riparativa (0-6 anni). Prevenire il conflitto fin dalla prima infanzia" (Vita e Pensiero), che nasce grazie al contributo della Scuola dell’infanzia e Nido “Fondazione G. Ferrari”. Lo abbiamo incontrato per comprendere meglio questo tema innovativo e il legame tra educazione e giustizia.

"Esiste un nodo educativo che rappresenta, probabilmente, il problema culturale più importante per l’umanità contemporanea", così scrive nell’incipit di questo volume. Professore ci troviamo davvero di fronte a qualcosa di ineludibile per il nostro futuro? Di cosa si tratta e perché si lega all’art. 3 della nostra Costituzione?

«Si tratta dell’esigenza di non costruire i rapporti con gli altri in base a un giudizio sul fatto che essi costituiscano qualcosa di buono o di negativo per noi, così che nel secondo caso se ne tragga la conseguenza di poter agire per vincerli o, addirittura, per annientarli. Se si pensa così, e se s’intende così la giustizia, si troverà sempre qualcosa di negativo nell’altro che funga da motivo per agire contro di lui. L’art. 3 della Costituzione afferma, al contrario, che il rilievo della dignità di ogni altro non dipende dal giudizio sulle sue “condizioni personali e sociali”».

Soffermiamoci sulle parole: il modello alternativo della giustizia è noto in tutto il mondo come restorative justice, espressione che, scrive, viene tradotta comunemente con giustizia riparativa ma che invece dovremmo rendere, più correttamente, con giustizia ricostruttiva. Perché?

«Perché ciò che fa giustizia dinnanzi al male è solo il rimanere fedeli al bene: non cedendo alle lusinghe del male e cercando di ricostruire il bene possibile, circa tutti i soggetti coinvolti, rispetto alle situazioni che siano state segnate dal male, incolpevole o colpevole. Rispondere con il male al male, in realtà, rinforza le logiche del male, e non produce niente di buono. Sarà sì necessario che colui il quale abbia gravemente sbagliato compia un percorso di responsabilizzazione e di fuoriuscita da logiche di male. Ma dovrà trattarsi di un percorso pensato come buono anche per lui, e non della ritorsione di un male analogo a quello eventualmente compiuto. Del resto, una persona recuperata al bene diventa elemento importante di contraddizione rispetto a coloro che perseguono finalità di male. Ma tutto questo, in effetti, non emerge adeguatamente attraverso l’aggettivo italiano riparativa, che può far pensare al mero risarcimento del danno».

Da questo modello di giustizia e dalle sue implicazioni nasce questo libro nato come strumento per chi lavora in campo educativo, per prevenire, come recita il sottotitolo, il conflitto fin dalla prima infanzia: ma è davvero possibile? Quando il conflitto da dialettica positiva diventa altro anche nei bambini da 0 a 6 anni?

«Si tratta proprio di far sì che le differenze tra ciascuno, i diversi caratteri, le diverse sensibilità, gli stessi problemi di rapporto che possono insorgere fin da piccoli non si trasformino in conflitto, inimicizia, competizione. Si vuole far emergere, dunque, l’importanza di una cultura educativa dell’ascolto, della collaborazione, dell’accoglienza e della stessa disponibilità alla riconciliazione. Troppo spesso sono gli adulti che trasmettono ai bambini mentalità di giudizio impietoso verso gli altri, e di vendetta. Per questo è importante lavorare fin dai primi anni di vita per il superamento di un modello delle relazioni interpersonali fondate sulla visione dell’altro come un potenziale nemico: vale a dire, per il superamento di ciò che ha costituito il modello di tutte le guerre».

Il volume raccoglie due contributi fondativi firmati rispettivamente dai pedagogisti Ivo Lizzola e Monica Amadini: su cosa si soffermano in particolare e perché sono pioneristici, come sottolinea nell’introduzione?

Il volume raccoglie due contributi fondativi firmati rispettivamente dai pedagogisti Ivo Lizzola e Monica Amadini: su cosa si soffermano in particolare e perché sono pioneristici, come sottolinea nell’introduzione?

«Ivo Lizzola riflette sull’attesa di bene che accomuna i bambini e sulla loro incredibile capacità di risultare compositori di rapporti. E Monica Amadini, in continuità, riflette sulle esperienze e sui gesti di tipo riconciliativo che i bambini devono poter vivere fin dall’età più precoce. A quanto consta, il tema della giustizia non era stato mai posto al centro dell’azione educativa nei primi anni di vita. Eppure, ciò appare indispensabile per poter sperare in futuro di pace. L’intento è quello di fornire agli educatori (tutti, genitori compresi) uno strumento che offra i fondamenti di una giustizia non ritorsiva: la quale, riprendendo ancora l’art. 3 della Costituzione, non miri a estromettere qualcuno, ma intenda, sempre, “rimuovere gli ostacoli” che impediscono “il pieno sviluppo” di ciascuna persona umana. Del pari, si vuole fornire uno strumento che offra indicazioni concrete per la pratica educativa nella prima infanzia».

«Tre formatrici – Silvia Iaccarino, Jessica Omizzolo e Anna Bassi – propongono infine delle piste di riflessione partendo dall’esperienza di formatrici del corpo insegnante di Scuole dell’infanzia e dei Nidi. Tre diversi contributi che invitano ad andare oltre la “pedagogia nera” (in cui gli adulti sono “padroni” dei bambini), a valorizzare l’eterogeneità in educazione soprattutto nel costruire le fondamenta della democrazia, a educare alla Comunicazione nonviolenta».

Senza entrare nel merito dei singoli contributi, le chiedo a chi si rivolge nel suo insieme questo volume?

«Come già sottolineato, il libro si rivolge soprattutto al personale educativo nella fase della prima infanzia e ai genitori che vogliono riflettere, al di là dei luoghi comuni, sui modelli relazionali che vengono proposti, e che essi stessi propongono, ai loro figli. Ma si rivolge anche agli operatori del diritto e ai cultori, in sede giuridica e sociale, dei programmi e delle ulteriori pratiche di giustizia riparativa, onde aprire alla consapevolezza di come l’evoluzione del concetto di giustizia, quale loro ambito di competenza specifica, investa l’intero complesso delle relazioni umane».

A cura di

Vita e Pensiero