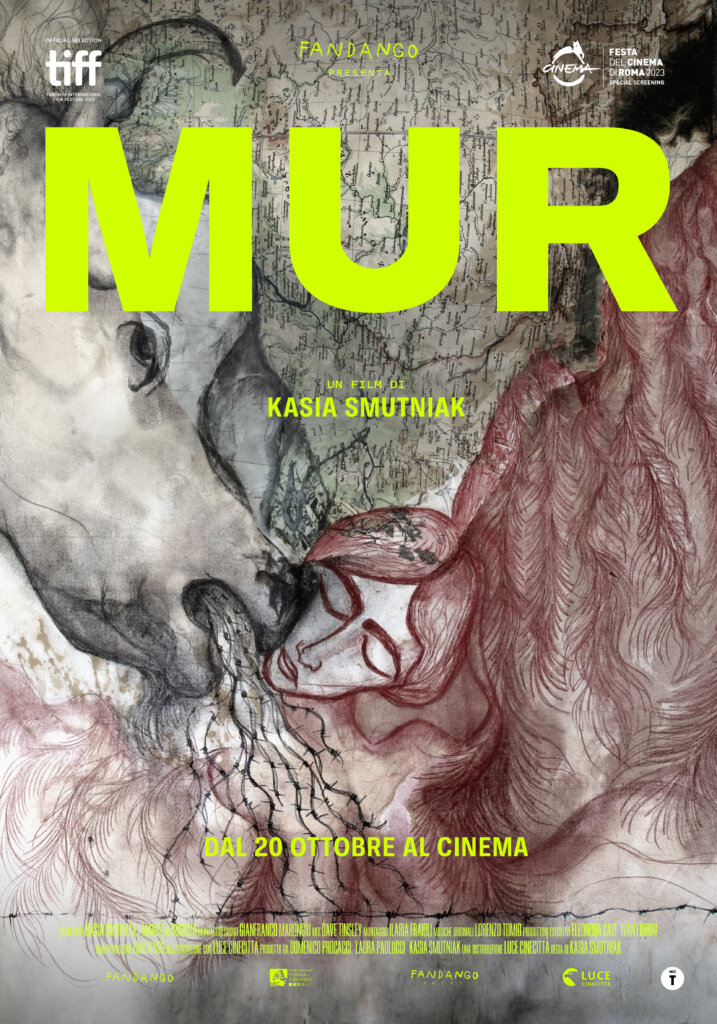

Per lei, la decisione di tornare nella terra d’origine a descrivere quanto accadeva sul confine con la Bielorussia tra il 2021 e il 2022 non è stata incoraggiata solo da un’urgenza personale: «Mi sentivo in colpa quando la mia famiglia mi raccontava cosa stava accadendo e mi convincevo di non poter capire perché non ero lì. Non potevo vedere, ma potevo capire, il che dovrebbe interrogarci su quanto anche il cinema italiano possa riflettere su queste cose e sul significato di sentirsi europei». Una piccola telecamera e un iPhone, tanto è bastato per catturare storie e immagini più che eloquenti sfuggendo ai controlli della polizia di frontiera. Come ha spiegato la sceneggiatrice Bombini: «Non avevamo una scaletta, solo qualche contatto con una rete di attivisti locali. Stavamo andando a raccontare una storia che non si poteva raccontare, in un posto dove non si poteva andare. Dovevamo essere invisibili».

Il prodotto non lascia i critici indifferenti. Ha parlato di border doubles Maria Francesca Piredda, professoressa di Storia del cinema all’Università degli Studi dell’Insubria. La definizione indica la continua negoziazione dei confini, condizione a cui la Polonia in particolare è stata abituata lungo tutto il corso della Storia. Le persone, in simili condizioni migratorie, finiscono inevitabilmente per trasformarsi in armi di scambio. Mur, conclude Piredda, «ragiona sulle nostre responsabilità, e lo fa soprattutto quando i suoi personaggi guardano in macchina, interpellando gli spettatori. Interpellando noi».

«Il tema della testimonianza diventa narrazione e rappresentazione», ha spiegato Andrea Achimento, giornalista del Sole24Ore e professore di Istituzioni di Storia del cinema in Cattolica. Nell’era dell’assuefazione alla violenza attraverso i reel e i TikTok, film come questi assumono un’importanza ancora maggiore. Rimarca il ruolo di questo tipo di arte Gabriele Lingiardi, membro dell’Associazione Cattolica Esercenti Cinema: «Il cinema è un luogo dove ritrovare una leva, un motore per una vera e propria azione di trasformazione della società. Lo spettatore porta al di fuori della sala quello che ha appreso per partecipare alla vita in comunità, alla vita sociale.

Nel corso dell’evento, occasione di dialogo e confronto con le future leve del settore, la settima arte ha intrecciato uno fra i grandi valori di fede promossi nell’Anno Santo. A moderare gli interventi degli ospiti e la successiva tavola rotonda, la professoressa associata in Cinema, fotografia e tv

Nel corso dell’evento, occasione di dialogo e confronto con le future leve del settore, la settima arte ha intrecciato uno fra i grandi valori di fede promossi nell’Anno Santo. A moderare gli interventi degli ospiti e la successiva tavola rotonda, la professoressa associata in Cinema, fotografia e tv