News | Ateneo

Natale 2025, le chiusure nelle sedi

In occasione del periodo natalizio, i servizi presenti in tutti i campus osserveranno alcune modifiche agli orari di apertura. Il calendario completo

| Redazione

18 dicembre 2025

Condividi su:

Riportiamo di seguito l’intervento di Roberto Maier, docente di teologia dell’Università Cattolica, al reading "Il senso della gioia: in ascolto di Stevenson" che si è tenuto giovedì 11 dicembre presso la Chiesa di sant’Agostino con i lettori del gruppo “I giusti continuano a leggere”.

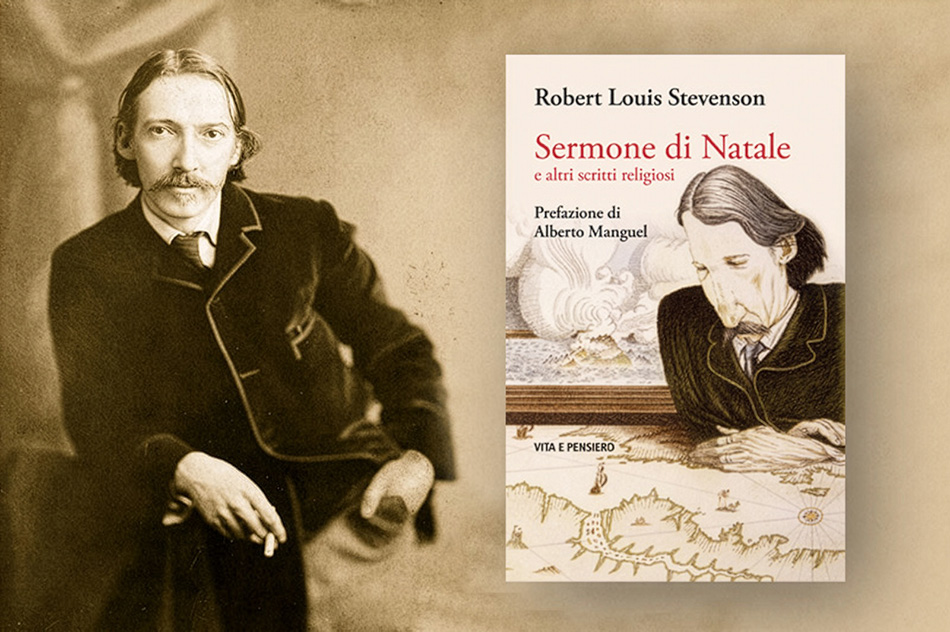

«Può non essere buona teologia, questa, ma è un fatto» è la frase che Alberto Manguel trae da L’isola del tesoro nella sua introduzione all’edizione Vita e Pensiero del Sermone di Natale e altri scritti religiosi di R.L. Stevenson. È nella tensione tra la nostra teologia, le nostre teorie morali, le letture sociologiche e l’esperienza vissuta, che vi propongo di ripensare quest’opera. La tensione non è nuova: ciò che pensiamo e diciamo a proposito della vita non è la vita. L’esperienza ci sfugge sempre, ci spiazza, ci sorprende, ci anticipa. Corre via, inafferrabile, non coincide con le nostre attese; anzi, finisce per farci de-coincidere con noi stessi.

Questa tensione, questa de-coincidenza tra l’esperienza e le nostre teorie non è certo una novità: è da tempo il nostro orizzonte di vita. Noi, certo, non siamo più i moralisti dell’Ottocento, ma la vita continua a farsi beffe delle nostre teorie e delle nostre teologie. Siamo il secolo con le dottrine economiche più complesse ed elaborate, ormai supportate da una capacità di calcolo senza pari e con una raccolta di dati così pervasiva da soddisfare i tuoi desideri prima che tu stesso li esprima; ma la vita delle nostre città è caotica, confusa, sembrano tornati i vicoli oscuri in cui agiva nell’ombra Mr. Hyde. Siamo i figli della generazione che ha portato i valori di libertà e i diritti individuali a un livello mai visto; ma un ritorno di orrore ci ha esposti all’evidente dell’insufficienza delle nostre istituzioni e delle nostre idee più sacre. Abbiamo le più raffinate teorie pedagogiche, che quotidianamente ci vengono illustrate nei talk show televisivi; ma i nostri figli ci sfuggono come un mistero insondabile.

La novità di Stevenson non è questo annuncio, però. La novità è che mentre per noi questa constatazione apre a una sorda disperazione, in queste pagine essa spalanca a una gioia così genuina, così innocente ma allo stesso tempo così piena e così contagiosa da portarci al cuore di un paradosso. Perché, mentre noi – in un estremo tentativo di salvarci dalla disperazione – a questa discrepanza tra la teoria e la vita, cercando di rifugiarci in una nuova costruzione ideale, abbiamo dato il nome di ‘teoria della complessità’, queste pagine sembrano dire l’opposto: è la semplicità la cifra di questa scoperta. Qui la frustrazione degli ideali dice ciò a cui non siamo abituati: la vita che sopravanza le teorie rende felici, dà accesso a una gioia, altrimenti invisibile, che qui appare a portata di mano e di cuore, a portata di vita. Un bene di cui non la vita, ma le nostre grandi letture del mondo ci hanno privato, come se ci fosse davvero qualcosa di consapevole, quantomeno un dolo, in questo nostro pervicace sottrarci alla semplice nuda vita per darci alle nostre teorie e nelle nostre morali, al fascino delle magiche polverine del Dr. Jekyll o delle vivisezioni del Dr. Frankenstein. Che alla fine, se funzionano, è forse solo per una partita sbagliata delle sostanze che abbiamo mescolato.

Ma c’è un altro miracolo: Stevenson è altrettanto distante dai moralisti quanto lo è dagli anti-moralisti dell’epoca, quelli che si adoperano in imponenti opere di de-costruzione della morale, della fede, del pensiero della vita. Quelli che elaborano teorie vertiginose per distruggere le altre teorie, quelli che scrivono pagine e pagine per dimostrarci che l’unica soluzione è abbracciare il caos, immergersi nel controsenso, vivere di paradossi. Apparentemente opposti ai primi, questi moralisti dell’anti-morale sembrano incarnare l’esito inaspettato della hybris del Dr. Jekyll: chi pretende di separare il bene dal male alla fine genera il mostro. Per misurare la distanza tra Stevenson e questi appassionati della de-costruzione bisogna leggere con attenzione Pulvis et umbra, il secondo scritto del piccolo libro.

Dopo avere irriso i nostri tentativi di separare il bene dal male, in questo grumo di carne insensata che è l’essere umano, Stevenson si commuove perché l’essere umano, nonostante tutto, è attraversato da questo pensiero quasi folle: il senso del dovere, il pensiero di dovere qualcosa a se stesso, al suo prossimo, a Dio. Questo prezioso compagno dell’essere umano, il senso della parola data, è sempre frustrato; ma non c’è niente da ridere e non c’è niente da irridere. Perché è questa postura impossibile che fa la grandezza dell’essere umano: le parole non sono all’altezza della vita, ma guai se non provassimo a trovare nella vita un senso con le nostre parole. Alla faccia di chi ci suggerisce che dovremmo rinunciare, la risposta non è la resa, la risposta è la letteratura, che fa della vita uno spazio in cui quel senso del dovere qualcosa a sé stessi, al prossimo e a Dio diventa poesia e non teoria.

Resta la domanda di fondo: come fa questo ragionamento di Stevenson, il cui contenuto è così drammatico, a darci gioia, una gioia genuina, vera, quasi da bambino e così accessibile? Credo che anche la risposta a questa domanda debba essere posta nella letteratura, ma faccio ugualmente un tentativo, proponendovi due immagini da portare a casa, due immagini che a me danno una gioia simile a quella che ho provato leggendo Stevenson.

La prima è una leggenda moderna, una leggenda vera. Si dice che all’inizio della Grande Guerra, che insanguinerà l’Europa solo vent’anni dopo la morte di Stevenson, durante il primo Natale, i soldati dei fronti opposti abbiano sospeso la lotta, siano usciti dalle loro trincee e abbiano condiviso momenti di festa, di canti e di gioco, scartato regali, scambi. Non è una leggenda, perché abbiamo le carte che raccontano le prese di posizione degli alti gradi dell’esercito, che furono costretti a intervenire condannando quelle tregue come alto tradimento. Ecco una de-coincidenza di cui si può forse gioire: il cuore dell’essere umano chiede la tregua, la chieda a gran voce, la chiede profondamente, contro ogni aspettativa. Forse anche nelle guerre di oggi lo sforzo immenso della propaganda, che vuole evitare che la vita trabocchi, che esca dalle trincee e si metta a cantare, ci dice che gli esseri umani non sono affatto per natura lupi l’uno per l’altro: sarebbero angeli. La macchina della propaganda è spaventosa, ma denuncia la fragilità del sistema.

La seconda figura è più antica, ma sempre cara al cristianesimo. Ottocento anni fa moriva un uomo che aveva fatto della povertà, della privazione, il cuore di una gioia contagiosa. Un uomo rigoroso che, però, non ha fatto del rigore un motivo per avvelenare i suoi giorni, ma il luogo della perfetta letizia. Un rigore ironico, una gravità leggera. Francesco d’Assisi era profondo, libero e lieto. E non ha mai voluto fare di Sorella Povertà una teoria decostruttiva, perché aveva interpretato il suo compito come quello di chi deve riparare la Chiesa, non demolirla.

Ecco, in queste due immagini, la prima così alla portata di tutti, la seconda incarnata in una vita inimitabile ma allo stesso tempo profondamente umana, io ritrovo la stessa gioia che risplende nel cuore di chi ascolta oggi le pagine di Stevenson. E, pur nella notte, mi scappa un sorriso.

Buon Natale.

Un articolo di

Docente di Teologia - Università Cattolica