A ottant’anni dalla Liberazione forse farebbe bene al nostro Paese riconoscere che la parola antifascismo andrebbe declinata al plurale. Di antifascismi, infatti, ce ne furono molti: uno fu quello, per esempio, che scosse le coscienze e spinse all’azione i cattolici. Oltre a rendere giustizia all’impegno di quelle persone, al di là delle rivendicazioni di parte, recuperare le molteplici forme di quella esperienza popolare permetterebbe, ad esempio, di superare il muro alzato, su un lato, da chi crede che dell’antifascismo sia giunto il tempo di fare a meno, sull’altro, da chi al contrario lo agita come una propria bandiera. Da qui si potrebbe partire per costruire una memoria condivisa e guardare avanti con maggiore fiducia reciproca. È quanto è emerso, giovedì 8 maggio, dal convegno “Chiesa, Cattolici e la Liberazione a Milano (1945-2025)” svoltosi nella sede milanese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Voluto dal Centro di World History e dal Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell’Ateneo l’incontro ha offerto, prima di tutto, un ampio giro d’orizzonte sul contributo che cattolici - con ruoli, responsabilità e pure sensibilità differenti - diedero in quegli anni all’uscita dalla dittatura mussoliniana e all’apertura di una stagione nuova di democrazia, libertà e pace.

A ispirare gesti e azioni diverse fu, come noto, l’atteggiamento nei confronti della violenza che la Liberazione comportava: «un motivo di inquietudine» per i credenti di ieri e di oggi, come ha richiamato nel suo saluto iniziale, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Ma c’era anche la preoccupazione, soprattutto tra le gerarchie, che il carico di odio e rancore rendesse impraticabile il ritorno a una convivenza civile, prolungando all’infinito il regolamento di conti tra le opposte fazioni. E certo contò anche l’urgenza ampiamente avvertita tra la popolazione di rimboccarsi le maniche e pensare al futuro. Questi sentimenti fecero della Liberazione un’«esperienza plurale», ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo. E proprio tale pluralismo è forse il lascito più prezioso di quella esperienza, perché pose le basi, affinché nel nostro paese «non si dovessero più tornare ad impugnare le armi per riaffermare il diritto».

Alla lotta di liberazione di Milano diedero un contributo fondamentale diversi sacerdoti. Le testimonianze di alcuni di loro furono raccolte in un noto libro da don Giovanni Barbareschi, prete delle Brigate Fiamme Verdi e medaglia d'argento della Resistenza. «Ribelli per amore» - questo il titolo di quel volume - è «una galleria di ritratti palpitanti» ha osservato Francesco Tedeschi, direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte. «Tuttavia, ad una lettura più attenta, quelle storie suggeriscono che quegli atti di eroismo furono possibili, perché non erano isolati: esisteva dietro quei presbiteri una rete di fedeli che li appoggiava». Né si può dimenticare il ruolo decisivo che ebbe monsignor Giuseppe Bicchierai nel salvare dalla prigione persone accusate di collaborazionismo dalle autorità nazifasciste e nel coprire la fuga in Svizzera di famiglie ebree. All’Università Cattolica del Sacro Cuore, un giovane latinista, Ezio Franceschini, che tra il ‘65 e il ‘68 sarebbe diventato rettore dell’Ateneo, si adoperò per dare protezione ai perseguitati dal regime: un impegno attivo riconosciuto anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e che la rettrice Elena Beccalli, assente per motivi istituzionali, ha voluto ricordare in un messaggio letto dalla professoressa Anna Maria Fellegara, prorettrice vicaria.

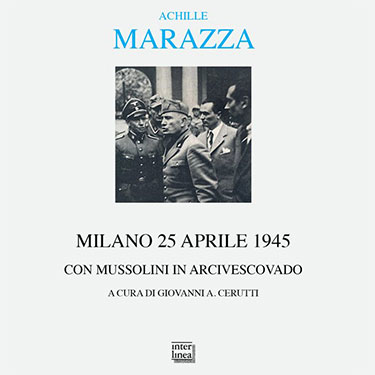

La Chiesa ambrosiana, che non aveva riconosciuto la Repubblica di Salò, si sostituì allo Stato nei suoi doveri di solidarietà. Come ha ricostruito Giorgio Del Zanna, professore associato di Storia contemporanea, l’arcivescovo Alfredo Ildefonso Schuster «reinterpretò alla luce della propria esperienza benedettina il compito di defensor civitatis»: promosse l’attività caritativa, diede protezione ai ricercati e ai renitenti alla leva, offrì assistenza a chi veniva arrestato, inviò aiuti ai prigionieri nei campi di lavoro in Germania.

Dall’ingresso dell’Italia in guerra, quei cattolici che avevano accordato un generico consenso al Fascismo iniziarono a maturare una sempre più radicale avversione al regime. Questa fu anche la parabola che seguì un altro professore dell’Ateneo di largo Gemelli, Giuseppe Dossetti, che nel ’43 si unì alla Resistenza. Dopo il radiomessaggio di Pio XII per il Natale del 1942, come ha spiegato Enrico Galavotti, professore associato di Storia del cristianesimo che a Dossetti ha dedicato diversi studi, l’allora giovane studioso di diritto della Università Cattolica matura la convinzione che la Chiesa debba superare la propria indifferenza circa l’ordinamento dello Stato e scegliere la democrazia come forma di governo capace di garantire la pace e la dignità dell’uomo.

Dopo la Liberazione queste convinzioni ispirarono l’impegno di Dossetti nell’Assemblea Costituente. Come ha osservato Agostino Giovagnoli, professore emerito che in Cattolica ha a lungo insegnato Storia contemporanea, i costituenti cattolici, in particolare Giorgio La Pira, Dossetti e Aldo Moro, furono determinanti nel superare le obiezioni dei liberali e trovare un compromesso coi comunisti. La mediazione avvenne proprio sull’antifascismo inteso come affermazione della dignità umana. Secondo lo studioso questa idea è espressa in particolare nel secondo comma dell’articolo tre della Carta, là dove si dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Grazie a questa affermazione «anche se non c’è la parola, l’antifascismo c’è nella Costituzione italiana», ha sottolineato Giovagnoli.

Tale ispirazione è dunque presente e non la si può ignorare. Per questo recuperare l’“antifascismo della Costituente”, pluralista e dunque capace di riconoscere il necessario concorso di posizioni politiche differenti, sarebbe molto utile proprio oggi, ha concluso il professore. Per esempio, consentirebbe di superare la divisione tra chi, da un lato, vorrebbe separare l’antifascismo dalla democrazia, e chi, dall’altro, ne rivendica l’esclusività. Insomma, l’antifascismo pluralista alle origini della Repubblica sarebbe un ottimo punto di riferimento anche per il suo futuro.