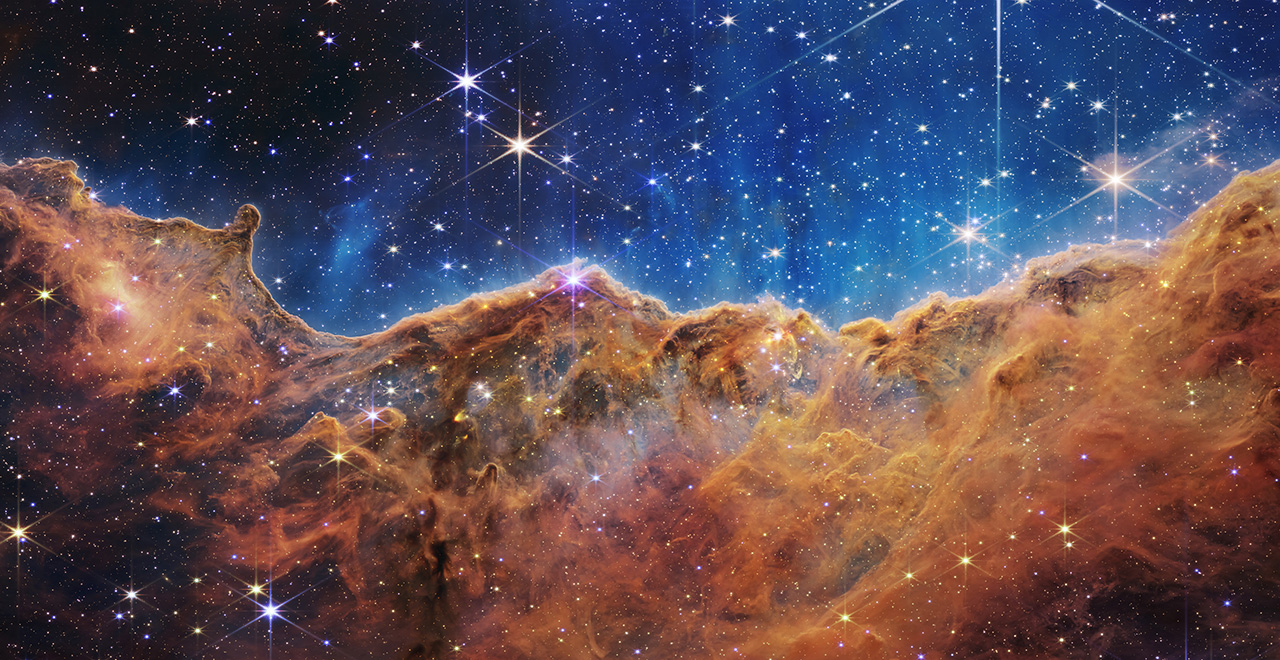

Le stupende immagini della nebulosa di Eta Carinae, catturate dal telescopio spaziale James Webb, ci ricordano delle scogliere cosmiche e ci fanno sentire piccoli davanti all'immensità dell'universo. E che dire del quintetto di Stephan? Sembrano cinque galassie messe in posa lì apposta per scattare una foto da National Geographic.

Il nuovo telescopio James Webb è stato costruito per essere sensibile in particolare alla luce infrarossa, che è invisibile all'occhio umano senza l'utilizzo di strumenti. In particolare è sensibile alla luce di lunghezza d'onda compresa tra 0.6 micron (che corrisponde alla luce visibile arancione/rossa) e 28.5 micron (che corrisponde a quello che gli astronomi chiamano la regione medio infrarossa). Le immagini che vediamo vengono ricostruite riscalando le frequenze nella regione visibile, un po' come negli occhiali a infrarossi per la visione notturna.

Perché è stato necessario mandare questo telescopio nello spazio? La ragione è che l'atmosfera terrestre è parzialmente opaca alla luce infrarossa, e quindi la qualità dell'immagine è enormemente migliore per un telescopio spaziale. Per funzionare, questo strumento necessita di temperature molto basse (-220 gradi C). Per questo motivo, il telescopio James Webb orbita vicino al cosiddetto punto di Lagrange L2, che è situato dietro il cono d'ombra della radiazione solare proiettato dalla Terra. In questo modo viene protetto dalla luce del sole che lo riscalderebbe eccessivamente.

Una delle motivazioni per cui questo strumento è stato costruito arriva dallo studio di corpi celesti relativamente freddi, come i pianeti. Il telescopio spaziale James Webb ci ha confermato che sul pianeta WASP-96b (che è un gigante gassoso che orbita attorno a una stella simile al sole, situata a circa mille anni luce da noi) è presente dell'acqua. Questo è stato possibile da uno studio dello spettro della radiazione infrarossa riflessa dalla superficie del pianeta. Ulteriori studi permetteranno di caratterizzare la composizione dell'atmosfera di vari pianeti extrasolari.

Un altro scopo del telescopio James Webb è quella di studiare l'universo primordiale. Un telescopio in un certo senso è una macchina del tempo. Essendo la velocità della luce finita, la luce emessa da una stella impiega a raggiungerci un tempo tanto maggiore quanto questa è lontana da noi. Quando guardiamo la luce proveniente da una galassia remota, non la vediamo come questa è adesso, ma come era al momento in cui la luce è stata emessa. Guardando abbastanza lontano, possiamo quindi vedere galassie antichissime (comunque non più anziane dell'età dell'universo, che è stimata essere circa 13.7 miliardi di anni).

Vedere la luce emessa da stelle remote è quindi una maniera per studiare l'universo primordiale. La radiazione luminosa che proviene dalle regioni lontane dell'universo ci arriva con una lunghezza spostata verso il rosso rispetto alla frequenza con cui è stata emessa (redshift). Questo è dovuto all'espansione dell'universo, che in un certo senso "stira" e allarga l'onda emessa da una sorgente luminosa nell'universo primordiale. Quindi per osservare la luce delle galassie lontane e per questo più antiche è opportuno utilizzare uno strumento ottimizzato per la radiazione infrarossa, come appunto il telescopio James Webb.

Come cantava Battiato, "lo spazio cosmico si sta ingrandendo, e le galassie si allontanano". Il telescopio James Webb, mediante la sua visione a infrarossi, ci permetterà di comprendere le "meccaniche celesti" dell'origine e dell'evoluzione delle prime galassie.