Ma ci sono aspetti di quel periodo che sfuggono alle categorie interpretative della storia che possono essere più inquadrabili solo grazie al racconto delle storie di persone che in quell’acqua scura hanno nuotato, seguendo le più varie correnti di quel fenomeno. «C’era una possibilità di scelta -spiega Calabresi-, la maggioranza capì la differenza tra contestare un’idea e la deriva della violenza. La parabola di Borromeo è interessante perché inizia proprio nella matrice cattolica che dopo il Concilio vuole unire testimonianza di fede e impegno politico. Le opere di carità non bastavano più, loro volevano sanare i problemi a monte. Lui iniziò a frequentare un gruppo di studenti che inizialmente volevano capire di più il mondo dell’economia, arrivando fino a prestargli la casa di sua moglie sul lago di Como per il week end, scoprendo che però i ragazzi la usavano per organizzare incontri tra Toni Negri e i brigatisti Curcio e Franceschini. Venne trascinato in una storia più grande di lui, da cui uscì solo in quanto collaboratore di giustizia».

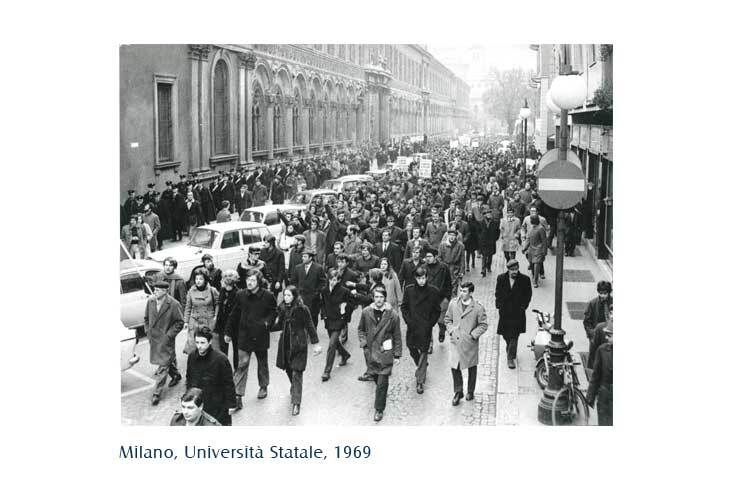

Non c’è dubbio che scegliere da che parte stare fosse un atto personale, ma per tanti studenti dell’università molto dipese dagli incontri: «Finiti gli anni della contestazione alcuni andarono per la loro strada, altri persero la fede, altri ancora entrarono nella lotta armata -conferma Bocci-. Questo non toglie la responsabilità personale ma leggere le storie del libro di Calabresi mette in luce un pezzo umano di quei terribili anni. Mi ha fatto chiedere cosa sarei stata capace di fare io se fossi stata loro professore o genitore. L’eredità della contestazione non è politica ma antropologica: la sua origine era un desiderio di vita autentica. Gli studenti non volevano una Università Cattolica che si “accontentasse di formare laureati”, volevano essere in grado di programmare lo sviluppo e ridurre le storture del capitalismo. Tutto ciò però ha portato a qualcosa che non aveva nulla a che fare con quelle premesse, cioè un individualismo che rifiuta la responsabilità e la discussione di sé stesso».

Anche lo spirito delle contestazioni sudamericane influenzò il movimentismo di quegli anni: «I ragazzi sentivano la necessità di andare in periferia e confrontarsi con la realtà. Ma provare a importare da noi il modello di mobilitazione da Brasile, Uruguay e altre dittature latinoamericane fu un abbaglio gigantesco – conclude Calabresi-. Lì c’erano giunte militari mentre qui c’erano già libera stampa e un sistema democratico. Anche in questo caso una storia personale, come quella di Tognoni, frate francescano e assistente spirituale della sede di Roma della Cattolica, è emblematica: occupò il colonnato di San Pietro e impedì assieme agli studenti l’ingresso in università dei vescovi per l’inaugurazione dell’anno accademico. Ma si oppose sempre a chi predicava la lotta armata».