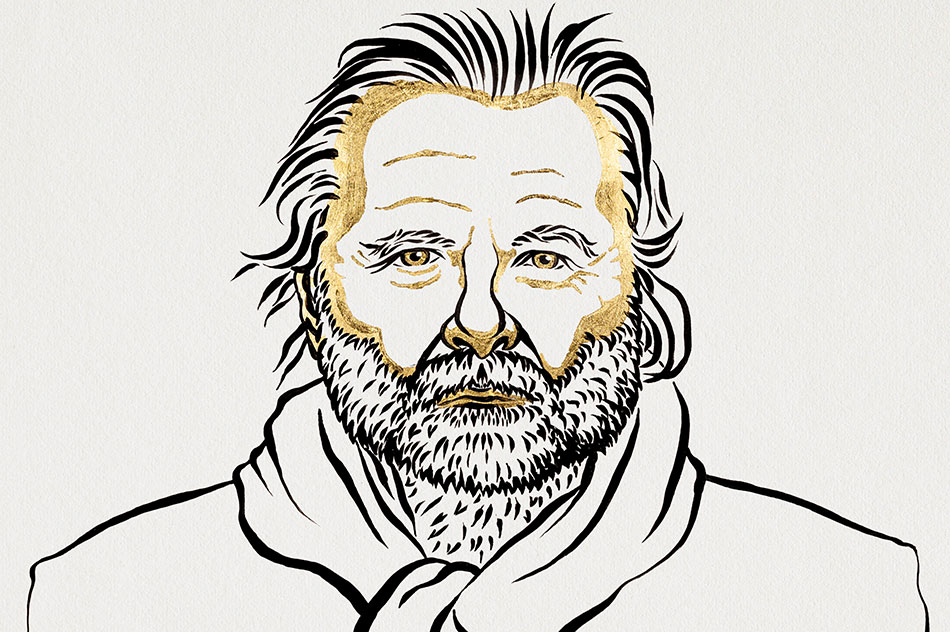

Secondo Elena Villar, ricercatrice presso il Dipartimento di Economia e finanza, «il lavoro di Claudia Goldin che riesce ad abbracciare motivazioni profonde sia da un punto di vista economico, che sociale e culturale, è fortemente radicato nelle esperienze che le donne vivono nel quotidiano e rappresenta da decenni una continua fonte di ispirazione per chi studia tematiche di genere nel mercato del lavoro. Decisivo è stato il suo contributo allo studio della relazione tra il ruolo della donna nel contesto familiare e la partecipazione femminile al mercato del lavoro, dando vita alla nota “forma ad U” nel descrivere la traiettoria della partecipazione femminile».

«Goldin - prosegue - ha infatti dimostrato che la partecipazione femminile non ha avuto una tendenza al rialzo negli ultimi 200 anni, ma forma invece una curva a forma di U. Questo perché, durante la transizione da una società agricola ad una industriale, la partecipazione delle donne è fortemente diminuita, per poi iniziare ad aumentare nuovamente con l’espansione del settore dei servizi nel secondo dopoguerra. È inoltre grazie a lei che sappiamo come, negli ultimi anni, la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro abbia subito una brusca frenata e il gap salariale tra uomini e donne abbia dato pochi segni di miglioramento. I suoi lavori hanno quindi ispirato nuovi e stimolanti filoni di letteratura, come quello sulla motherhood penalty, la penalizzazione in termini di salari e possibilità di carriera che le madri subiscono in seguito alla nascita del primo figlio.

«Dopo la notizia dell'assegnazione del Premio - conclude Villar - Goldin ha dichiarato che la sua vittoria rappresenta il culmine di anni di importanti cambiamenti verso la parità di genere. Sicuramente il suo lavoro è stato fondamentale nel portare alla luce i fattori sottostanti e le barriere che ancora oggi impediscono una piena realizzazione personale e professionale».