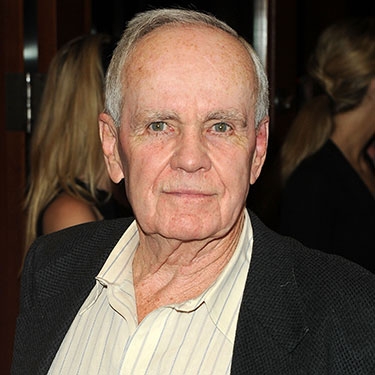

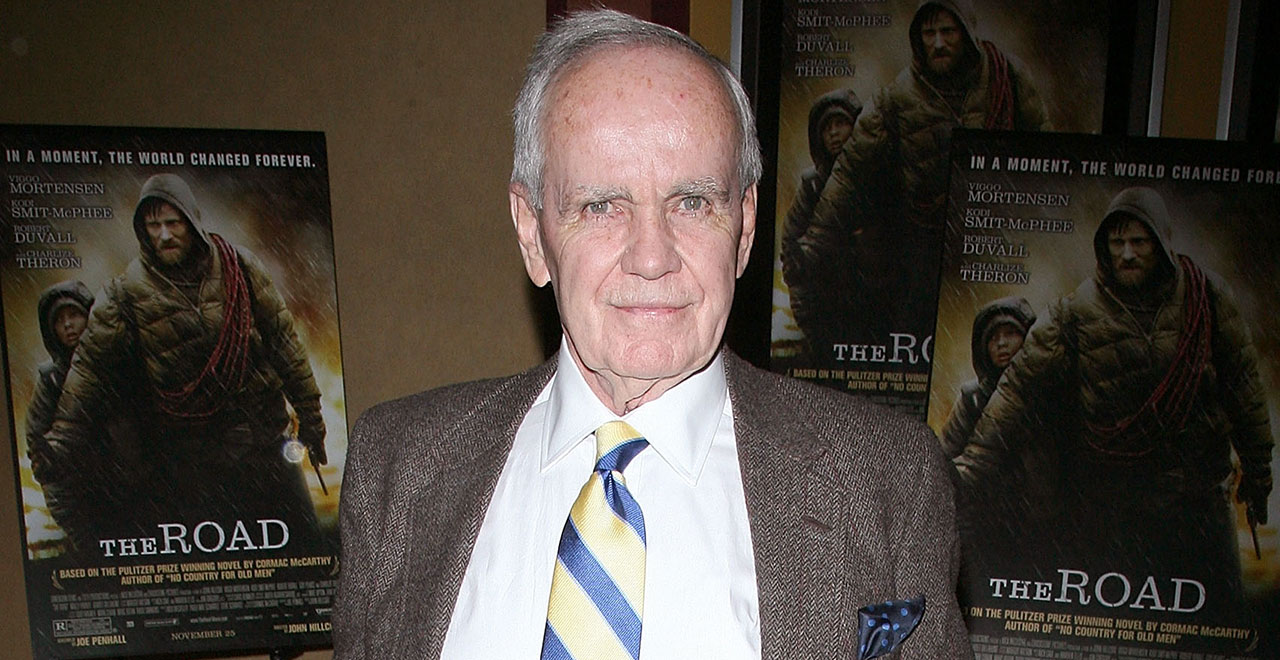

Per ricordare Cormac McCarthy, scrittore statunitense tra i più grandi autori contemporanei, vincitore del Premio Pulitzer 2007 - scomparso il 13 giugno all’età di 89 anni - vi presentiamo un estratto da Giustizia e Letteratura III, dal capitolo La violenza di «Meridiano di sangue» e lo sguardo sul male del giudice penale a cura di Matteo Caputo, che potete leggere integralmente qui.

«Eccolo, il ragazzino» esordisce così il quinto romanzo di Cormac McCarthy, pubblicato da Random House nel 1985, dopo sei anni di silenzio dall’ultima potente opera, Suttree. Si tratta di un esordio che non lascia presagire in quale turbine di violenza ci si sta per avventurare, accedendo a una lettura tormentata, ostica, che impone frequenti soste per riprendere fiato e coraggio. Esagerazioni? La sensazione che descrivo è comune a molti lettori di Meridiano di sangue, che trovano il capolavoro di McCarthy una sorta di prova fisica, a causa di una carica disturbante, generatrice di uno stato di disforia, che non smette di assillare anche quando le oltre trecento pagine […] sono state infine riposte sulla mensola.

«Eccolo, il ragazzino.» Da lui si parte e con lui si termina. Il romanzo racconta la storia di un adolescente chiamato ‘The Kid’ che nel 1849, al confine tra Stati Uniti e Messico, scappa dal padre alcolizzato e viene arruolato in una feroce banda di cacciatori di scalpi, composta da mercenari senza pietà. Per il ragazzo è l’iniziazione alla vita del West. La brigata è votata a una violenza cieca e incontrollabile: pagata per scalpare gli indiani, non disdegna di decapitare, mutilare e sterminare chiunque gli capiti a tiro, dimostrando una inconsulta crudeltà.

Accanto a The Kid si stagliano due figure principali: quella del capitano John Joel Glanton, capo-banda i cui scrupoli morali sono ridotti al lumicino, e quella allucinata e allucinante del giudice Holden, un uomo enorme, glabro, amante della cultura, della natura e di tutto quanto possa costituire oggetto di conoscenza da parte della mente umana. Assomiglia a un guru diabolico: vivono in lui la scrupolosità dell’entomologo, l’abilità argomentativa del giurista, la brutalità del colonnello Walter E. Kurz, che gli fa compiere abiezioni della peggiore specie, e una capacità speculativa degna di un raffinato filosofo:

«Supponiamo che due uomini giochino a carte non avendo niente da puntare se non la vita. Chi non ha mai sentito una storia del genere? Una carta viene girata. Per il giocatore l’intero universo si riversa fragorosamente in quell’istante, che gli dirà se gli tocca di morire per mano di quell’uomo o se toccherà a quell’uomo morire per mano sua. Quale ratifica del valore di un uomo potrebbe essere più sicura di questa? Spingere il gioco alla sua condizione estrema non ammette alcuna discussione concernente la nozione di fato. La selezione di un uomo a danno di un altro è una preferenza assoluta e irrevocabile, ed è davvero ottuso l’uomo che considera una decisione così profonda priva di un agente o di un significato. In giochi del genere, in cui la posta è l’annichilimento dello sconfitto, le decisioni sono del tutto trasparenti. L’uomo che tiene in mano una particolare combinazione di carte è in forza di ciò rimosso dall’esistenza. Tale è la natura della guerra, in cui la posta in gioco è a un tempo il gioco stesso e l’autorità e la giustificazione. Vista in questi termini, la guerra è la forma più attendibile di divinazione. È la verifica della propria volontà e della volontà di un altro, all’interno di quella più ampia volontà che è costretta a compiere una selezione proprio perché li lega insieme. La guerra è il gioco per eccellenza perché la guerra è in ultima analisi un’effrazione dell’unità dell’esistenza. La guerra è Dio.»

[…]

Il male, si diceva. Nulla di meno. Guerra e male, sofferenza e male, ingiustizia e male, crudeltà e male, solitudine e male. Il romanzo di McCarthy parla di temi antichi e sempre nuovi: del dolore, della malvagità dell’uomo, del suo lato oscuro, della morte inflitta scientemente da un simile al proprio simile. Narra di efferatezze e crimini, di vendette e soprusi, di vite innocenti brutalmente spezzate. La morte, il male di una morte innaturale e crudele, è in agguato dietro ogni pagina: arriva a cavallo, nascosta sotto mucchi di ossa, tra i tavoli di una taverna, sotto la pioggia o il sole ardente. […] L’uomo della banda Glanton è un cavaliere derelitto che ha perso ogni tratto di umanità, l’arsura del deserto e il forzato cameratismo lo inselvatichiscono, ne vellicano l’istintualità, compromettendone le chance di ritorno a una vita civile. Il male nel libro appare senza redenzione, senza riscatto, senza speranza. Si invera in un mondo dove gli indiani e i neri non sono migliori dei bianchi, dove la vita non possiede alcun valore, e dove l’unica preoccupazione, accanto al miraggio del denaro, sembra risiedere nella sopravvivenza biologica. Restare vivi: nonostante le ferite, le malattie, gli assalti, le sparatorie, la fame, la sete, il freddo, il caldo. Ecco ciò che conta. E il tentativo della resistenza in vita si dipana nella consapevolezza che la morte passeggia accanto, può ghermire in ogni momento, è un accadimento che nelle lande percorse da desperados indossa le pelli della normalità.

Il mondo della frontiera diventa il palcoscenico di un male radicale, diffuso e insopportabile. L’effetto rivoltante che il racconto della sua insensatezza produce nel lettore non rende facile, di primo acchito, elaborare un’analisi che attesti l’esistenza di un interesse scoperto di McCarthy verso temi cari al diritto, e al diritto penale in particolare. A rendere ardua l’individuazione di elementi che puntellino anche solo una ricostruzione lato sensu giuridica delle vicende che animano l’opera non è solo il disagio provocato dal contatto con l’orrore. Vi è, inoltre, una sorta di resistenza, di barriera eretta dalle pagine di Meridiano di sangue contro semplicistiche chiavi di lettura o superficiali tentativi di addomesticamento giuridico della ‘violenza originaria’ che intride la narrazione.

[…] A McCarthy sembra interessare altro: l’idea, che è sempre possibile, di un eterno e improvviso ritorno del male. Il tempo di pace (le soste della banda) non deve illudere: è il tempo in cui la società moderna cova i germi che preludono a nuovi tempi di guerra, a nuovi stati di eccezione, allevando forti che vincono i deboli, mercé il ricorso a nuove forme di violenza, a nuove guerre, nelle quali la cultura giuridica del ‘consigliere del capo’, alla giudice Holden, funziona da instrumentum regni.