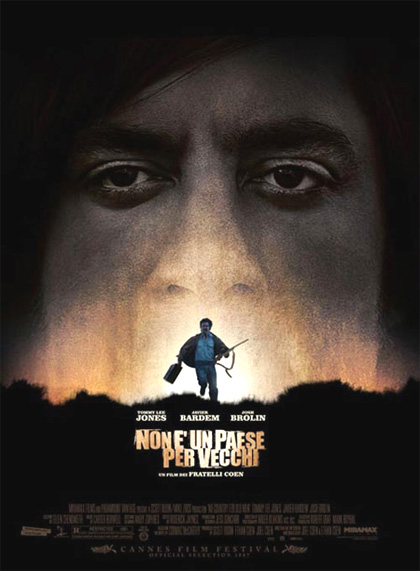

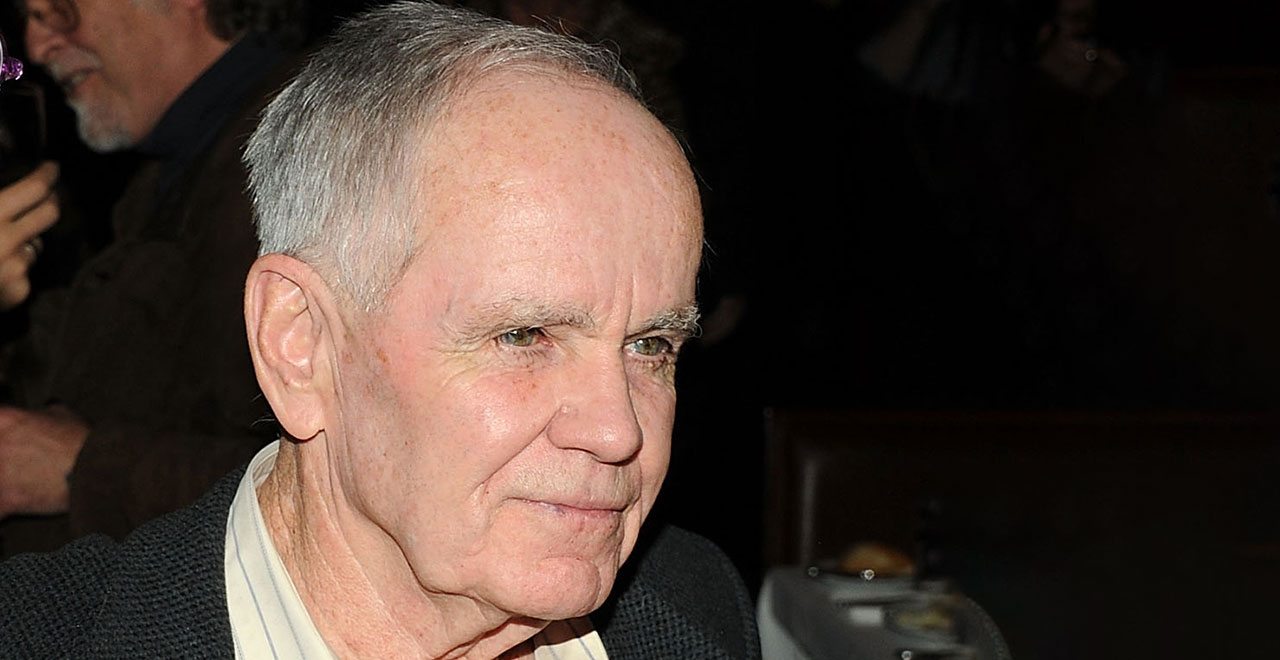

Quando alla cerimonia degli Oscar del 2008 il film dei fratelli Coen Non è un paese per vecchi portò a casa quattro premi, tra cui quello per il miglior film, forse non molti nel grande pubblico (soprattutto italiano) conoscevano l’autore del romanzo da cui la pellicola era tratta: un riservato scrittore di allora 75 anni che viveva a El Paso, dove il Texas si incontra e scontra con il Messico, non molto meno sfuggente dei leggendari J.D. Salinger e Thomas Pynchon. Eppure, già nel 1992 aveva vinto il National Book Award con Cavalli selvaggi, primo “pannello” della Trilogia della Frontiera, che però in Italia era stato intercettato, all’inizio, solo dall’editore Guida. Al di là dei premi, l’approdo al cinema fu il vero turning point della carriera di Cormac McCarthy, e forse in qualche modo lui stesso aveva presentito che il grande schermo gli avrebbe assicurato la notorietà che (giustamente) meritava: proprio Non è un paese per vecchi era stato da lui concepito come una sceneggiatura, e anche la terza parte della Trilogia della Frontiera, il romanzo Città della pianura (1998), era nata come uno script. In fondo, McCarthy restituiva sulla pagina già da tempo, quasi dall’inizio della carriera, un immaginario che era profondamente cinematografico: il western, la violenza dei generi revisionisti anni Settanta, il coming of age e, a volte, anche un romanticismo un po’ cheap. Ma, come ha osservato Alessandro Baricco commentando Elmore Leonard, un altro grande autore che (solo superficialmente) può essere definito “di genere”, a volte la grande letteratura è debitrice di quella più allegramente plebea. Oltre a questa, il debito è da estendere a un’arte senz’altro ancora più plebea, ma che per il romanzo del Novecento è stata un riferimento fondamentale: il cinema, appunto.

Ma cosa aggiungeva, questo oscuro scrittore nato nel Rhode Island, nel cuore del più apollineo New England, e che era andato a “sciacquarsi i panni” nel dionisiaco Sud, all’immaginario del cinema popolare? Cosa faceva, delle sue opere, grande letteratura e non semplice intrattenimento? Perlomeno, oltre alla maestria stilistica, una domanda di senso, un’urgenza metafisica che molto, forse troppo spesso, è stata relegata ai margini nelle pagine dei suoi colleghi. Già nelle opere giovanili, a partire dall’esordio con Il guardiano del frutteto (1965), si delineava un profilo originale, anche se ancora legato – in modo particolare nel primo libro – all’influenza di William Faulkner: la ricerca della figura paterna, l’interrogazione sul mistero della natura, la consapevolezza amara della trasformazione del mondo tradizionale (anche nei suoi aspetti più brutali) lasciavano intuire una domanda più globale, che coinvolgeva la totalità dell’essere.

Ma cosa aggiungeva, questo oscuro scrittore nato nel Rhode Island, nel cuore del più apollineo New England, e che era andato a “sciacquarsi i panni” nel dionisiaco Sud, all’immaginario del cinema popolare? Cosa faceva, delle sue opere, grande letteratura e non semplice intrattenimento? Perlomeno, oltre alla maestria stilistica, una domanda di senso, un’urgenza metafisica che molto, forse troppo spesso, è stata relegata ai margini nelle pagine dei suoi colleghi. Già nelle opere giovanili, a partire dall’esordio con Il guardiano del frutteto (1965), si delineava un profilo originale, anche se ancora legato – in modo particolare nel primo libro – all’influenza di William Faulkner: la ricerca della figura paterna, l’interrogazione sul mistero della natura, la consapevolezza amara della trasformazione del mondo tradizionale (anche nei suoi aspetti più brutali) lasciavano intuire una domanda più globale, che coinvolgeva la totalità dell’essere.

Cormac McCarthy non trovò mai risposte, continuò a rimasticare la domanda, ma se forse un contesto alle sue ruminazioni può essere individuato è senz’altro quello dello gnosticismo, nella cui visione il caos del mondo materiale, infero, imprigiona scintille di luce. Il Dio che McCarthy sembra per lunghi tratti evocare, come ha osservato Francesco Rognoni, è un Dio il cui sguardo è assente, «un Dio rigorosamente biblico, follemente indaffarato a creare e, soprattutto, a distruggere». Questa cupa visione sfocia in quello che da molti è considerato il suo capolavoro, Meridiano di sangue, apparso nel 1985 e considerato (insieme al coevo Lonesome Dove di Larry McMurtry), il più grande western della seconda metà del Novecento. La divinità del caos, del polemos in senso eracliteo/nietzscheano, trova la sua incarnazione nel Giudice, grande avversario (verrebbe da usare la A maiuscola) del protagonista, il ragazzo senza nome che viene accolto nella sua banda di cacciatori di taglie, nel Texas di metà Ottocento. Eppure, tutta la violenza che McCarthy è capace di materializzare sulla pagina, e che a tratti raggiunge vertici alternativamente parodici o disturbanti, non è fine a sé stessa. Nel magma della distruzione e della rigenerazione, sopravvive la ricerca mai sconfitta di quelle scintille di luce, che nel caos esistono, e che non sono illusorie. Lo testimonia l’enigmatico epilogo del romanzo, in cui un individuo che è parte di un popolo di pellegrini accende fuochi in una terra desolata, immagine che anticipa in mezza pagina l’intera vicenda de La strada, romanzo del 2006 che gli frutterà il Premio Pulitzer, e un’altra ventata di popolarità (oltre che un nuovo adattamento cinematografico, anche se di minor valore rispetto a quello realizzato dai fratelli Coen). In mezzo, tra il 1992 e 1998, c’è la Trilogia della Frontiera e, appunto, lo scarno romanzo Non è un paese per vecchi, opere in cui si attenua il furor di Blood Meridian, ma in cui si accentua la ricerca delle “scintille”, che possono essere intese come gesti quotidiani dalla profondità quasi sacramentale, idilli naturali, relazioni umane (il rapporto tra fratelli in Oltre il confine, secondo capitolo della Trilogia, o quello tra genitore e figlio ne La strada).

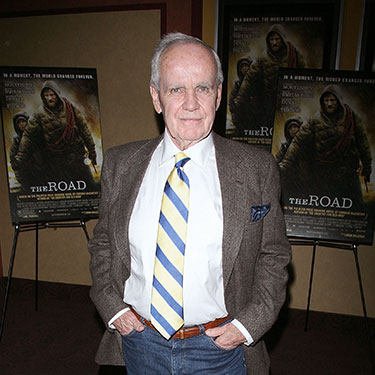

A lungo, dopo La strada, McCarthy si dedicò alla successiva fatica romanzesca, rintanato e mimetizzato, come unico “letterato”, in compagnia degli scienziati del Santa Fe Institute, dove diceva di sentirsi molto a suo agio. La gestazione sfociò nel 2022 in un dittico (forse doveva essere un unico romanzo, più corposo, con “montaggio alternato” delle linee narrative). La prima parte, Il passeggero, che mette in scena ancora una volta un rapporto tra fratelli, è già apparsa anche in Italia, come al solito per Einaudi, e ricapitola e rinverdisce in modo sempre più stilizzato molti dei temi qui sopra evocati. La seconda, Stella Maris, uscirà in traduzione nel prossimo settembre.

Il passeggero, pur essendo un’opera tutt’altro che di facile approccio, ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche italiane, e c’è da immaginare che con la morte dell’autore la critica italiana recupererà il terreno perso, avendo concesso allo scrittore poca attenzione (di più, invece, gliene hanno dedicata i colleghi romanzieri). Tra le eccezioni, è da segnalare una giornata di studi promossa da Francesco Rognoni e tenutasi nel 2015 presso la sede di Brescia dell’Università Cattolica, sfociata poi in un volume a cura di Franco Lonati e Giulio Segato (Il gioco per eccellenza, Sedizioni 2017), che rappresenta a oggi forse il più completo panorama in lingua italiana sull’opera di Cormac McCarthy.

Ma cosa aggiungeva, questo oscuro scrittore nato nel Rhode Island, nel cuore del più apollineo New England, e che era andato a “sciacquarsi i panni” nel dionisiaco Sud, all’immaginario del cinema popolare? Cosa faceva, delle sue opere, grande letteratura e non semplice intrattenimento? Perlomeno, oltre alla maestria stilistica, una domanda di senso, un’urgenza metafisica che molto, forse troppo spesso, è stata relegata ai margini nelle pagine dei suoi colleghi. Già nelle opere giovanili, a partire dall’esordio con Il guardiano del frutteto (1965), si delineava un profilo originale, anche se ancora legato – in modo particolare nel primo libro – all’influenza di William Faulkner: la ricerca della figura paterna, l’interrogazione sul mistero della natura, la consapevolezza amara della trasformazione del mondo tradizionale (anche nei suoi aspetti più brutali) lasciavano intuire una domanda più globale, che coinvolgeva la totalità dell’essere.

Ma cosa aggiungeva, questo oscuro scrittore nato nel Rhode Island, nel cuore del più apollineo New England, e che era andato a “sciacquarsi i panni” nel dionisiaco Sud, all’immaginario del cinema popolare? Cosa faceva, delle sue opere, grande letteratura e non semplice intrattenimento? Perlomeno, oltre alla maestria stilistica, una domanda di senso, un’urgenza metafisica che molto, forse troppo spesso, è stata relegata ai margini nelle pagine dei suoi colleghi. Già nelle opere giovanili, a partire dall’esordio con Il guardiano del frutteto (1965), si delineava un profilo originale, anche se ancora legato – in modo particolare nel primo libro – all’influenza di William Faulkner: la ricerca della figura paterna, l’interrogazione sul mistero della natura, la consapevolezza amara della trasformazione del mondo tradizionale (anche nei suoi aspetti più brutali) lasciavano intuire una domanda più globale, che coinvolgeva la totalità dell’essere.