News | Milano

L’Italia secondo Auditel

In Cattolica la presentazione del volume che celebra i 40 anni della società di analisi dei dati d’ascolto tv. Ospite speciale Gerry Scotti

| Alice Rimoldi e Fabio Baldonieri

11 luglio 2022

Condividi su:

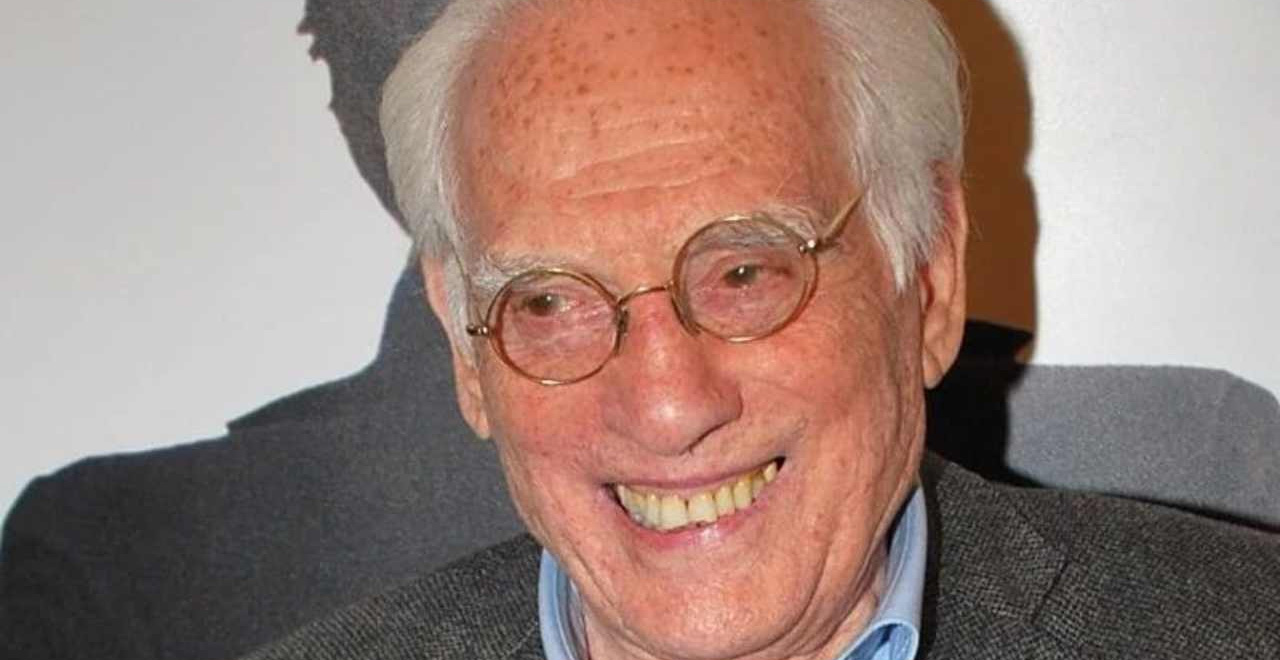

“La qualità si manifesta con la differenza”. Questo il succo dell’intervento - diciamo pure: dell’insegnamento - che Angelo Guglielmi volle lasciarci in chiusura di un Convegno tutto dedicato al tema che lui stesso sapeva incarnare alla perfezione: l’innovazione. Era il giugno del 2014, l’incontro si tenne nella cerimoniale Sala degli Arazzi della mitica sede Rai di viale Mazzini 14, a Roma (una videoregistrazione con le diverse relazioni è visibile qui).

Guglielmi aveva allora ottantacinque anni, e non aveva più incarichi operativi, dopo l’esperienza come assessore alla cultura al Comune di Bologna. Era ormai fuori dal mondo della televisione dal 1994, quando aveva lasciato la direzione della sua Rai3 per fare il Presidente dell’Istituto Luce. Ma per parlare di innovazione, del “decennio che ha cambiato la tv” (come recitava il sotto-titolo di un mio libro che aveva fatto da spunto per quell’incontro), parve ai presenti che lui fosse, decisamente, il più giovane e lucido di tutti quanti.

La maggior parte dei ricordi che in queste ore sono dedicati a Angelo Gugliemi partono proprio da Rai3, da quegli otto anni fra il 1987 e il 1994 che hanno cambiato il volto non solo di quella rete, ma potremmo dire dell’intera televisione, del suo linguaggio, del suo modo di relazionarsi al pubblico in una fase cruciale di cambiamento della società italiana. Ma, come ricordò lo stesso Guglielmi, il suo metodo di lavoro applicato al mezzo di comunicazione più popolare dalla seconda metà degli anni Cinquanta ad oggi, iniziò a esercitarsi fin da quando, col gruppo dei cosiddetti “corsari” (i vincitori del primo concorso per entrare nell’azienda di servizio pubblico, organizzato da Pier Emilio Gennarini nel 1955), gli furono affidati i programmi speciali e poi quelli culturali, fino al 1969.

Il “metodo Guglielmi” si riassume appunto nella massima: “la qualità di manifesta con la differenza”. Negli anni Sessanta, la programmazione della Rai di monopolio era articolata in due reti, il Programma Nazionale e il Secondo Programma. Come era fatta l’offerta culturale della Rai? Lo ricorda lo stesso Guglielmi, c’era il teatro “da Shakespeare a Pirandello”, c’era il romanzo sceneggiato, c’era il documentario. Guglielmi osserva quel che c’è e introduce la differenza, l’innovazione: s’inventa il teatro-inchiesta, con Paolo Valmarana affida a Liliana Cavani il primo film prodotto dalla Rai, Francesco d’Assisi (1966), che colpisce per il suo taglio realistico e attuale, e inaugura un modello produttivo che avrà fortuna (anni più tardi la Rai diventerà il primo produttore di cinema italiano, come è tutt’ora). Insomma, prova a introdurre delle novità che spostano più in avanti il livello dell’offerta, la sua “qualità” (espressione spesso chimerica, quando si parla di televisione).

Dopo una pausa di diversi anni, nel 1987 Guglielmi viene richiamato alla direzione della terza rete del servizio pubblico, che era nata qualche anno prima e che, come potevano dimostrare i primi dati Auditel, era stata condannata a essere una rete di iper-nicchia, vista praticamente da nessuno. In ossequio alla lottizzazione, al Partito Comunista Italiano fu affidata la doppia direzione di rete e testata, andate rispettivamente ad Angelo Guglielmi e a Sandro Curzi. L’impresa sembrava impossibile: reinventare un canale, stretto fra i budget stellari delle “reti ammiraglie” e la grande popolarità delle reti commerciali della Fininvest di Silvio Berlusconi, conservandogli una dimensione aggiornata di “servizio pubblico” e di “missione culturale”. Non va dimenticato, per altro, che fra le culture storiche che avevano governato la Rai (quella democristiana, soprattutto con Ettore Bernabei, poi quella socialista), la tradizione del Pci sembrava quella più estranea al mezzo (e infatti vi arrivò per ultima): gli intellettuali comunisti avevano, fino ad allora, detestato la televisione, preferendo sostenere il valore culturale del cinema impegnato. Insomma, non proprio il contesto ideale per il nuovo direttore, insieme intellettuale raffinato e spirito libero.

Il lavoro di Guglielmi sembra oggi indissolubilmente legato a quell’età dell’oro di Rai3. Fedele al suo metodo, il neodirettore si mise al lavoro partendo dall’analisi della situazione: cosa fanno le altre reti? Il servizio pubblico è destinato a soccombere alla pressione della tv commerciale? O ci sono spazi per re-inventarlo? L’intuizione di Guglielmi fu geniale: da alcuni anni gli studi sui media, soprattutto quelli capitanati dalla semiotica, avevano affermato e ribadito la “dimensione linguistica” del mezzo. “La televisione è soprattutto linguaggio” fu l’intuizione di Guglielmi. E quale può essere il portato dirompente del linguaggio della televisione? La diretta.

Ed ecco che, all’incrocio di questi pensieri (l’innovazione è sempre frutto di pensiero, conoscenza, cultura, ci insegna Guglielmi), ovvero dell’idea che la qualità si generi dalla differenza (e la tv iniziava allora a differenziarsi, a uscire dalla sua scarsità originaria) e che la tv sia in primis linguaggio, nasce la Rai3 di Angelo Guglielmi. Che è una rete esplosiva, che sa - e forse questo è il terzo pensiero che ne guida lo sviluppo - mettersi perfettamente in connessione con lo spirito del tempo. Uno spirito caratterizzato da un cambiamento inevitabile che stava per avvenire, col 1989 e la fine dell’impero comunista a Est ma anche la sempre più marcata crisi del sistema dei partiti che, in Italia, aveva governato dal dopoguerra, e che si andrà a schiantare contro Tangentopoli. È per questa ragione che mi è capitato di scrivere che Rai3 non è stata semplicemente una rete, ma una rielaborazione radicale della tv, del suo linguaggio, del suo ruolo sociale e culturale (il saggio, per chi abbia voglia di leggero, si intitola “Cavalcare la tigre” ed è contenuto nel volume “Storie e culture della televisione italiana” di Aldo Grasso).

L’elaborazione di Guglielmi è l’ultimo tentativo creativo di trasformare e “salvare” il servizio pubblico, ripensandolo in termini del tutto nuovi, in un momento di grave crisi, legata all’avvento e al successo dei network commerciali. Un modello di televisione nel quale quel soggetto nuovo comparso sulla scena - il pubblico misurato da Auditel propri dal 1987 - non solo è riconosciuto come esistente, come “massa da educare”, come era stato fino ad allora, ma diventa co-protagonista del linguaggio tv. Tutta la linea editoriale di Guglielmi e della sua Rai3 è interpretabile come il tentativo di un confronto nuovo con un pubblico non più “discente”, come l’aveva pensato la Rai pedagogica dagli anni Cinquanta (la società degli anni Ottanta è, nel frattempo, radicalmente mutata), ma partner attivo della comunicazione: si pensi ai programmi più caratterizzanti e popolari che hanno segnato la storia della rete, da Telefono Giallo a Chi l’ha visto, fino a Linea Diretta. E poi c’è la diretta, c’è la piazza, c’è il confronto-scontro di una classe dirigente in affanno con un nuovo “popolo” portato per la prima volta dentro l’arena della comunicazione (nasce forse anche qui un certo filone populista nazionale…). C’è, insomma, Samarcanda, il primo programma di Michele Santoro, ma anche Milano, Italia di Gad Lerner (che “scopre” la Lega Nord di Umberto Bossi).

Quella rete creò qualcosa di veramente nuovo, per altro duraturo (molte delle sue formule, dagli scomparsi di Chi l’ha visto? ai talk politici, permangono tutt’ora con successo), ed ebbe la capacità di svecchiare e innovare il servizio pubblico e la televisione in generale. La tv si lasciava alle spalle una certa “impostazione” (una tv molto scritta, professionale ma artificiosa, molto chiusa nei suoi studi) per diventare “tv verità” (formula teorica coniata dallo stesso Guglielmi), ovvero una televisione capace di aprirsi a un mondo in profonda trasformazione, alle sue strade e alla sue piazze, capace di mostrare la realtà ma, soprattutto, sé stessa alle prese con la realtà, la sua straordinaria forza trasformatrice (la tv è persino capace di ritrovare persone scomparse, di risolvere gialli, o di mettere alla gogna l’inefficienza della classe dirigente…). Si apriva un’epoca del tutto diversa, che il mezzo avrebbe esplorato, nel bene come nel male, nei trent’anni successivi.

Un articolo di

Docente di Storia e Economia dei media, Direttore del Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi (Ce.RTA) - Università Cattolica