La Corte Costituzionale ha respinto il quesito referendario sull’eutanasia perché se fosse abrogata parzialmente la norma sull'omicidio del consenziente non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana, in particolare per le persone deboli e vulnerabili.

Così si è espressa proprio in questi giorni la Consulta in tema di eutanasia e con questo richiamo si è aperto anche il primo incontro (di un ciclo di tre di bioetica) sul tema “Diritto alla cura o diritto a morire? Dal suicidio all’eutanasia: una questione aperta”, promosso il 16 febbraio dal Centro di Ateneo di Bioetica e scienze della vita e dal Centro di ricerca sulla Filosofia della persona Adriano Bausola (CrifipAB) dell’Università Cattolica.

Nessuna sentenza, però, può esaurire un tema tanto delicato che intreccia diritti e doveri, che interpella la condizione umana in relazione con altri soggetti, che tocca la questione esistenzialmente più difficile da affrontare per l’uomo: la morte, la fine della vita e le dimensioni psicologiche, sociali, cliniche, giuridiche di accompagnamento a questo momento cruciale.

Per avviare una riflessione su queste questioni «occorre fare chiarezza sui termini - ha precisato Adriano Pessina, professore di Filosofia morale dell’Ateneo, introducendo il convegno -. A cominciare da omicidio di consenziente, eutanasia, suicidio assistito, sospensione delle cure, che non sono identificabili. In particolare, cosa mette in campo la richiesta di suicidio medicalmente assistito? «La volontà del paziente e la cooperazione del medico, la sofferenza psichica, il dolore fisico. Ma soprattutto chiede di trasformare un fatto (il suicidio) in un diritto».

In gioco c’è una questione esistenziale, una trasformazione culturale, la necessità di un ripensamento delle categorie della cura e della libertà di scelta. Due temi su cui è ruotato anche l’intervento di Alessio Musio, docente di Filosofia morale dell’Università Cattolica. Oggi passa l’idea che la morte possa essere qualcosa di desiderato e che possa fare meno paura della malattia. Occorre recuperare l’idea che «ogni proposta di un trattamento da parte del medico a un paziente è qualcosa a cui il paziente può e deve poter dire anche di no - ha spiegato Musio -. Perché ciò che per il medico è un trattamento, per il paziente è una forma del suo vivere. Rifiutare i trattamenti nasce, dunque, dal riconoscimento del fatto che la salute non è il bene unico e ultimo della persona».

Certamente il rifiuto dei trattamenti può derivare anche dalla rassegnazione e dal venir meno della dignità del vivere ma in questa rinuncia la causa della morte resta la patologia o la condizione clinica del paziente. Diverso è il caso del suicidio assistito dove viene richiesto un farmaco letale (tra l’altro è quello utilizzato negli Stati Uniti per la pena di morte) per causare volontariamente la morte. «L’istituzione del suicidio assistito mette in crisi la forma democratica dello stato di diritto, introducendo implicitamente l’idea che esistano vite indegne di essere vissute - ha concluso Musio -. Stiamo assistendo al paradosso di aver trasformato in speranza la più alta forma di disperazione, cioè il suicidio».

Proprio su questo punto il dibattito è continuato con l’intervento di Laura Palazzani, docente di Filosofia del diritto alla LUMSA, a partire dalla spaccatura in ambito bioetico tra chi ritiene che la vita sia un bene disponibile sulla base del principio di autodeterminazione o qualità di vita, e di chi ritiene che la vita sia solo un bene che deve essere tutelato. «Oggi il diritto alla cura esiste ma c’è una progressione verso il diritto di morire - ha detto Palazzani -. Le domande aperte sono molte. Ad esempio, i pazienti paralizzati che non si possono muovere possono chiedere al medico di staccare la macchina rinunciando così a qualsiasi trattamento (idratazione, nutrizione artificiale, ventilazione)? Il paziente in quelle condizioni è pienamente consapevole e autonomo nel fare quella richiesta? E il medico è autorizzato e responsabile di quell’atto?

Con la legge 219/2017 sulle norme sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento il rischio è quello di mettersi su un pendio scivoloso dove si comincia a pensare che ci siano vite degne di essere vissute e altre no. Nel caso di un paziente che muore della sua malattia, sia che il medico pratichi una sedazione profonda sia che stacchi la macchina, non c’è un’azione attiva. Dopo il caso del dj Fabo, invece, la Corte Costituzionale ha ammesso una depenalizzazione del suicidio assistito in casi molto specifici in cui il paziente abbia una patologia irreversibile, una sofferenza insostenibile e sia attaccato a una macchina.

Andrea Nicolussi, docente di Diritto civile in Università Cattolica, ha spiegato che la legge 219/2017 ha centrato la relazione medico - paziente sul fatto che, attraverso il consenso informato, essa è concepita come rapporto intersoggettivo, dove nessuno dei due, è solo uno strumento.

«L’autodeterminazione non può essere la ragione generica per giustificare l’idea che colui che aiuta la persona a suicidarsi sia legittimato così come non è legittimo che lo chieda il paziente. L’autodeterminazione va vista anche nei suoi risvolti sociali come la tutela delle persone più fragili e deboli - ha specificato Nicolussi -. La Corte vuole limitare la deroga al caso eccezionale in cui la persona sia sottoposta a trattamenti salvavita, in condizioni di grande sofferenza e voglia rinunciare a questi trattamenti, ma anziché chiedere la sedazione profonda chieda un farmaco che la faccia morire. Qui l’aiuto al suicidio è pensato come uno strumento accessorio alla rinuncia al trattamento vitale».

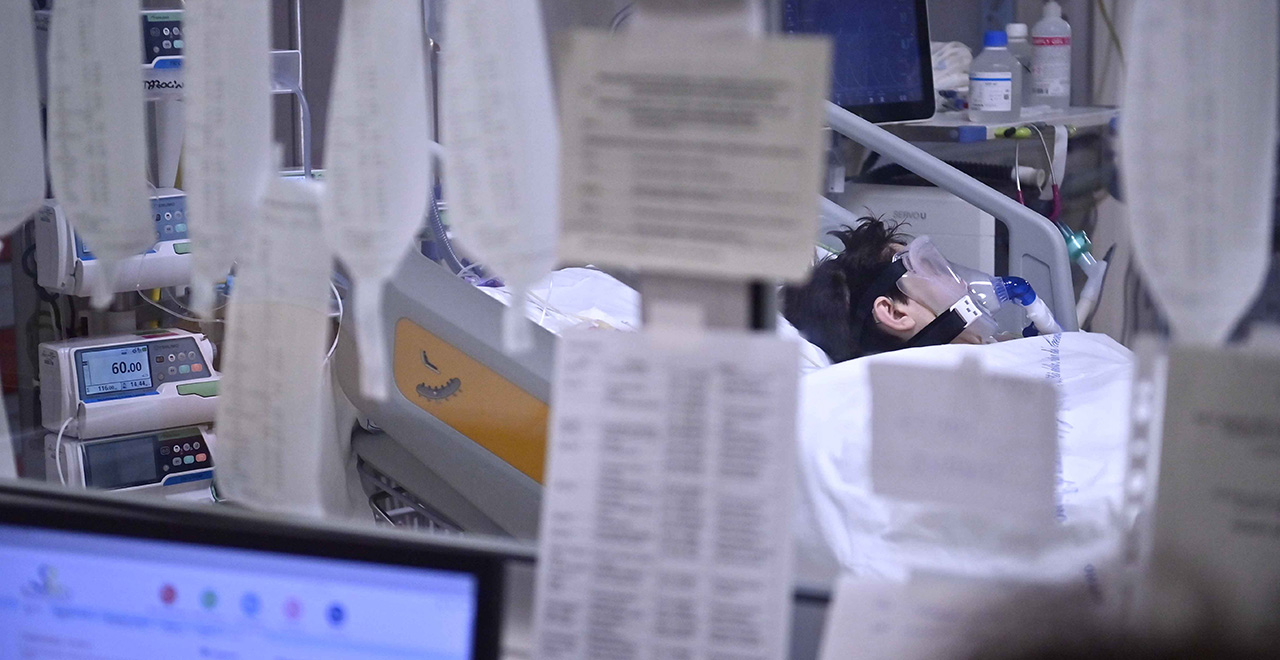

La giurisprudenza e la filosofia si intrecciano, come in ogni questione bioetica, con la medicina che fa i conti ogni giorno con la realtà della malattia e della morte. Come ha sottolineato Massimo Antonelli, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica e scienze della vita della Cattolica, la tecnicalità ha portato allo snaturamento della condizione del morire che un tempo era considerato come una parte della vita. «Abbiamo cercato di portare la morte da una condizione familiare e condivisa con i propri cari a qualcosa di asettico. Spesso il paziente muore in ospedale, e a volte solo come abbiamo visto in modo particolare durante la pandemia, e i medici cercano non solo di curarlo ma di accudirlo».

E questo accudire ha due dinamiche interne, come ha ben spiegato Vincenzo Valentini, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia: «essere presente e farsi carico della soluzione delle problematiche per trovare un senso in quello che stiamo vivendo». Sì, perché nel concetto di morte non interviene solo l’interruzione delle nostre funzionalità biologiche, ma un universo di angosce e domande circa la sofferenza che la morte potrebbe implicare, l’abbandono della mia immagine, la solitudine estrema che riguarda non la morte generica ma la singola persona. Su questo confine sottile la scienza stessa, che pure si è dedicata negli ultimi anni alla tecnicalità, ammette che accudire fa vivere più a lungo e che la relazione aiuta a guarire.

Tutte queste tematiche sono oggetto di riflessione costante del Comitato etico che storicamente nasce come strumento per garantire sul piano etico e scientifico la sperimentazione clinica e farmacologica. Oggi invece diviene, per volontà prima della Corte Costituzionale e poi di un recentissimo decreto ministeriale, l’organo che deve deliberare sulla validità della richiesta di suicidio assistito da parte di un paziente. «Ci chiediamo se un simile ruolo possa legittimamente essere attribuito al comitato etico, tra i cui compiti c’è da sempre la consulenza per la pratica clinica, e non certo l’amministrazione della morte» - ha dichiarato Alessio Musio. Argomento che è stato oggetto anche di una ricognizione storico-giuridica di Antonio Spagnolo, docente di Medicina legale e delle assicurazioni dell’Ateneo, e ripreso da Laura Palazzani che ha ricordato la discussione aperta sulle condizioni in cui il soggetto può chiedere il suicidio assistito: se sia sufficiente la condizione terminale, o se bastino la prognosi infausta, una patologia irreversibile e una malattia cronica che provoca una condizione di disabilità, la sofferenza fisica e/o psichica, la dipendenza dalle macchine.