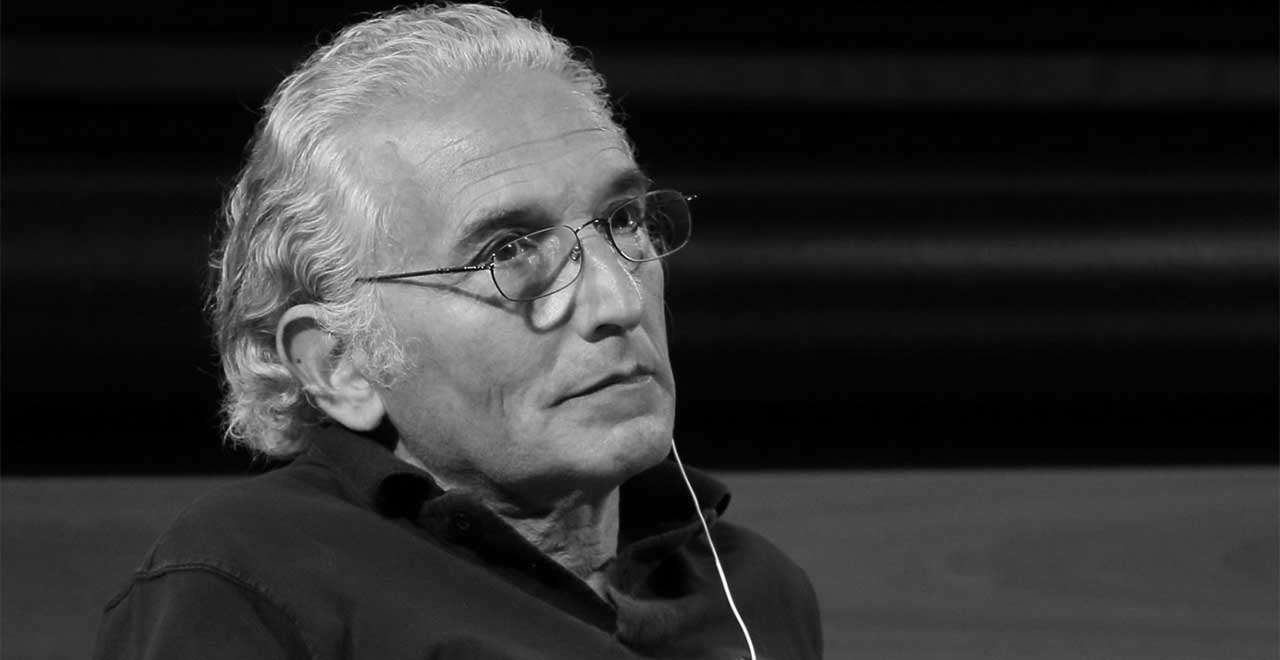

All’interno del corso di Politica Economica, il professor Marco Grazzi ha ospitato il filosofo e psicanalista argentino Miguel Benasayag, di cui Vita e Pensiero ha recentemente pubblicato Funzionare o esistere e La tirannia dell’algoritmo. Perché invitare a lezione un non-economista? «Mentre il paradigma dell’homo oeconomicus sta proseguendo nella colonizzazione di altre discipline sociali», ci ha spiegato il professore. «Si avverte con sempre più urgenza la necessità di ridiscutere alcune ipotesi che hanno subito ripetute smentite dall’analisi empirica e sperimentale, come ad esempio il concetto di razionalità economica. Inoltre, per quanto si possa far risalire storicamente la nascita della politica economica alla filosofia morale, oggi l’economia tende a somigliare a un insieme di regole tecniche che, in quanto tali, non interpellano la responsabilità del decisore.» L’incontro, che in questo caso si è potuto svolgere grazie alla modalità online (Benasayag abita a Parigi), ha suscitato profondo interesse, come risulta dalla testimonianza di due studentesse che qui raccogliamo.

IL “MITO DELLA CAVERNA” E LA DIGITAL INNOVATION

di Beatrice Maria Dottori

Miguel Benasayag ci ha offerto una diversa prospettiva, di natura filosofica, dalla quale osservare la realtà economica. Tra i vari temi mi ha colpito quello riguardante il rapporto tra l’innovazione tecnologica e l’essere umano nel sistema economico. Il filosofo argentino ha toccato questo punto partendo dal “mito della caverna” di Platone, creando un parallelismo con il mondo odierno in cui pensiero e materia paiono sempre più nettamente distinti, così come i corpi diventato simulacri che si devono adattare alle idee.

Nella filosofia platonica la realtà coincide con le idee, mentre in Economia la realtà è costituita dai dati accessibili solo attraverso l’analisi empirica. La teoria, talvolta, non collima in modo esatto con ciò che si verifica nel caso concreto. Basti pensare al trade off che stabilisce una relazione inversamente proporzionale tra l’equa distribuzione delle risorse e la crescita economica.

Fortunatamente, questa teoria non è confermata nei fatti in quanto è possibile rilevare in alcuni Paesi, economie che mandano avanti di pari passo equità ed efficienza economica.

Le due dimensioni, teorica ed empirica, potrebbero trovare il loro punto d’incontro nella tecnologia. I progressi della scienza tecnologica hanno reso possibile la disponibilità immediata e gratuita di una eccezionale quantità di informazioni, i big data, creando una rete condivisa di conoscenza a livello globale. L’information technology ha largamente favorito e sostenuto la crescita dei mercati globali. Sebbene la globalizzazione sia effettivamente in atto dagli anni ’80, dobbiamo riconoscere il ruolo decisivo della digital innovation in tale processo, consentendo lo straordinario avanzamento che oggi possiamo osservare. La tecnologia si fa amica dell’uomo, principale attore del sistema economico, lo supporta e lo affianca in diverse sfide odierne quali la sostenibilità ambientale. Pensiamo ai moduli fotovoltaici o alle pale eoliche, per citare solo alcune delle numerosissime risoluzioni efficaci ai bisogni dell’uomo e dell’ambiente offerti dall’innovazione.

Benasayag mette in luce il rischio di una eccessiva modellizzazione dell’uomo operata dal mondo cibernetico e individua la necessità di una sana relazione tra il vivente, con la sua unicità ed originalità, e la tecnica. La sfida è aperta.

L’UMANITÀ E QUEL CALCOLO INDEFINITO

di Annachiara Docimo

In un contesto come quello odierno, impregnato di scientificità e di algoritmi che non lasciano spazio alle sensazioni, Miguel Benasayang ci ha spiegato quanto sia necessario riscoprire la propria interiorità, rivelatrice spesso di una verità più profonda, che prescinde dal mero calcolo matematico.

Il ricorso spasmodico alla razionalità ha assorbito il mondo reale diffondendo l’idea che non sia necessario attenersi a ciò che non è calcolabile. Eppure anche nel linguaggio delle scienze più esatte (come l’aritmetica) esistono rapporti o relazioni non dimostrabili, indefinite o indeterminate.

Benasayang ha sottolineato come la tendenza razionale abbia inevitabilmente investito anche il campo dell’economia. Il determinismo economico rischia però di offrire una interpretazione ridotta e semplicista dell’essere umano, che avrebbe come fine ultimo solo quello di massimizzare la propria utilità e soddisfare il suo interesse. La cibernetica ha poi costruito un modello algoritmico in cui l’imprevedibilità dell’uomo e i suoi sentimenti rappresentano un rumore che, in quanto tale, non può essere preso in considerazione ai fini dell’analisi empirica.

Tuttavia, come si suol dire, non tutto è ancora perduto; è possibile legittimare tale rumore attraverso l’acquisizione, da parte del singolo, di un nuovo senso di responsabilità dinanzi alla scienza: bisognerebbe trasformare la colonizzazione della tecnica in una ibridazione antropologica al fine di conciliare la sfera sentimentale da un lato e quella razionale dall’altro. Benasayag si augura che questa alternanza sia realizzabile; egli nutre una fiducia tale nell’uomo da essere convinto che un giorno le cose cambieranno. L’automatismo, anche in economia, non è l’unica strada da percorrere.