«Milanes püssé d' un milanes» si sentiva Franco Loi da quel novembre in cui, all'età di sette anni, era arrivato a Milano, la sua patria d’elezione. È stato sempre un «milanese più di un milanese», anche perché ha usato soprattutto il dialetto, creando una sua lingua personalissima per fare letteratura, impastando la poesia con scorci cittadini, umanità, angeli terreni e riscatto sociale all’ombra della Madonnina.

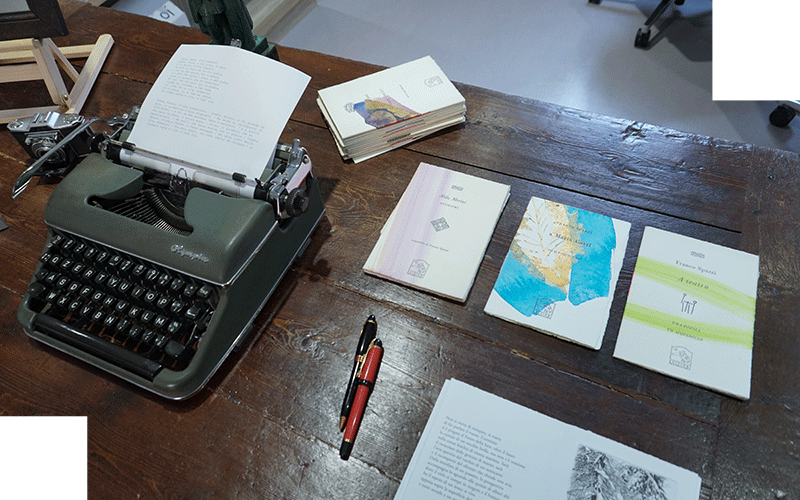

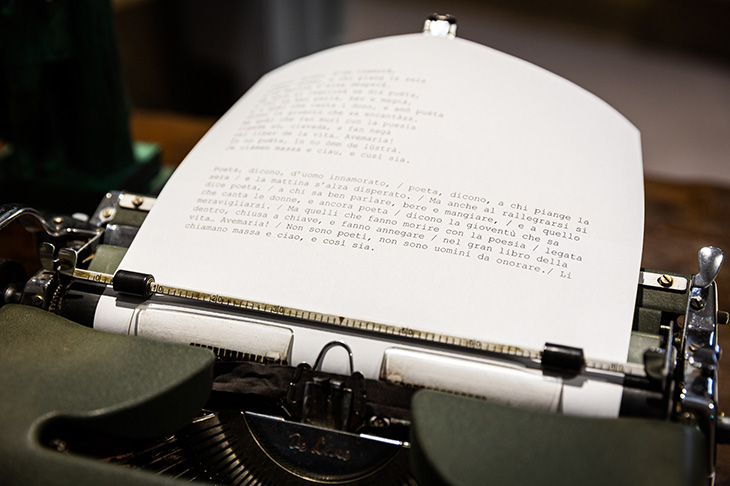

Aveva lasciato il sole di Genova trovando la nebbia, la «scighera bianca» che avvolge la sua prima avventura di adolescente nel segno della scrittura quando, in una cascina abbandonata, con una vecchia macchina per scrivere crea un covo di amici che sfornano «lettere per la pace» poi imbucate nelle ville vicino casa. Abita in via Teodosio e con questa «marmaglia» scopre la duplice anima della città: di qui la periferia verso il parco Lambro, fabbrichette e il deposito tranviario; di là Città studi, ville liberty e campi da calcio come l’Aquabella, cui ha dedicato l'omonimo libro scoprendo nel nome di quel luogo «anche l'acqua della poesia che, in fondo, è sempre acqua purificante».

Grazie allo sport il giovane Franco conosce la sua nuova patria meneghina: con il tram 33 arriva a piazzale Lotto e poi a San Siro e, anni dopo, nella vicina casa di Vittorio Sereni, direttore editoriale di Mondadori: «senza di lui quando mai avrei pubblicato?» ha sempre ammesso, fino a uno degli ultimi nostri incontri, quando ormai non ci vedeva quasi più, nel suo salotto tappezzato di libri, nel ricordo dell’emozione delle prime poesie stampate sulle pagine dell’“Almanacco dello Specchio” nel 1972 proprio grazie al «poeta e di poeti funzionario» Sereni, che lo invitava la domenica pomeriggio a casa sua e da lì sentivano il boato al momento dei gol nello stadio adiacente (Sereni interista, lui milanista).

Ben diverso è il boato delle bombe di piazzale Loreto, in quel tragico Teater (un altro celebre titolo di Einaudi) fatto di morti per le strade e di urla tra le macerie: «l'è Milan che brüsa nella sera». La città ha sempre «una voce sola» e corale per questo inquieto poeta che trae ispirazione dalla rinascita del dopoguerra, quasi una metafora infinita, con l'umanità che canta per le strade «Solo me ne vo per la città» di Natalino Otto. E la rinascita vuol dire incontrarsi, anche nei bar: in periferia il Piola e a Brera il Giamaica, dove negli anni ’50 conosce Vittorini (che sta per pubblicargli un libro nei “Gettoni”). Poi trova lavoro nella Mondadori di via Bianca di Savoia entrando all’ufficio stampa dopo aver fatto il ceramista, l'operaio ferroviere, il cameriere ed essersi diplomato in ragioneria.

Loi ama la Milano periferica e popolare, come una certa Roma di Pasolini, anche se è mutata: «Le auto hanno trasformato la città, ci isolano, si corre troppo» ama ripetere, rimarcando «quèl curr de pressia, curr sensa savè», correre di fretta, senza sapere... «Un tempo osterie e chiese aggregavano, oggi lo fanno le banche» è la sua idea, ma crede che l'anima della città cambia eppure non muore. Ha scritto in L' aria del tempo: «Ah cità morta, Milan sensa miracul» dove «sensa speransa piöv e manca el vent». È la parola di un «angel», un poeta che negli ultimi anni, dal quarto piano di viale Misurata, accanto a Silvana, ha guardato una città diversa non smettendo di amarla, avventurandosi fin «nel ventre del metrò, caverna della storia! Si va senza sapere chi tornerà». Ma l’importante è uscire all’aria aperta e vedere i Niül, le nuvole care a poeti amati e amici, come il Clemente Rebora d’inizio Novecento e l’amico e quasi maestro Luciano Erba, per onorare o festeggiare i quali è stato più volte ospite in Università Cattolica.

.jpg)