Risposte che arrivano da quelle che Mannocchi chiama, appunto, "storie minuscole". Come quella di Fahim, professore universitario afghano che con il ritorno al potere dei talebani, da cui ha subìto pesanti intimidazioni, si ritrova da docente a sfollato, lontano dalla sua famiglia. «Mi ha insegnato che dell’Afghanistan abbiamo raccontato poco, male e comunque circoscritto alla zona di Kabul e delle altre grandi città. Pensavamo che l'intervento Usa fosse servito almeno a migliorare la condizione delle donne, a togliere il burqa. Ma Fahim, alla mia domanda su come ricordasse la guerra mi ha risposto così: "Ricordo che le donne dovevano portare il burqa e noi il vestito tradizionale. Poi sono arrivati gli americani e la divisa è diventata jeans e maglietta».

In Libia c'è la storia di Husein, traduttore, fixer, e adesso amico fraterno. «Una volta mi sono recata a casa sua dove siamo stati accolti da due ragazzi congolesi molto gentili. Mi ha raccontato che suo padre li aveva riscattati, ovvero comprati, e davanti alla mia indignazione mi ha guardato con la sufficienza con cui si guardano gli stranieri e mi ha detto "Secondo te stanno meglio adesso che hanno un letto, un tetto, una paga e possono comunicare con le loro famiglie o nel centro di detenzione in condizioni disumane?". Lì ho capito che della Libia non avevo capito niente».

E, poi, naturalmente, c'è l'ultimo fronte aperto, l'Ucraina. Lì c'è Irina, una soldatessa che si occupa dei cargo 200 e 300, quello più temuto da soldati e popolazione civile. Quello che trasporta morti e feriti. «Da sette mesi raccoglie i desiderata dei soldati, come e a chi comunicare la notizia della propria morte e la gestione della propria sepoltura. Ed è comprensibilmente molto provata. Credo di aver visto molte situazioni difficili ma l'omaggio ai caduti al passaggio del cargo è stato un momento molto toccante. Non si tratta di un'esaltazione del milite, ma di avere il rispetto per la memoria, dare un nome e un cognome a una persona. Anche perché per ogni soldato caduto ce ne sono almeno duecento impossibili da identificare».

E proprio il conflitto in Ucraina, come ha dimostrato la recente doppia manifestazione di Roma e Milano di qualche giorno fa, ha evidenziato una polarizzazione che ha scatenato un dibattito molto aspro. «Il problema - ammette Mannocchi - è la mia categoria, il giornalismo. Ci sono temi di cui non si può parlare davanti a milioni di telespettatori senza avere una conoscenza approfondita della materia. Non si può parlare di bomba sporca senza citare il Memorandum di Budapest. Non si possono sentire falsità come quella dei cadaveri di Bucha disposti dagli ucraini senza che chi afferma ciò non incorra in una sanzione. La televisione poi è un elettrodomestico deficitario perché chi ha bisogno di tempo per spiegare le proprie posizioni rischia di apparire in difficoltà. Personalmente mi sono imposta di non parlare con chi mente ma queste persone continuano a imperversare in prima serata ed è chiaro che se questa è l'informazione poi le persone ne sono inevitabilmente influenzate. Sulla pace poi c’è da dire che è molto ingenuo pensare che una guerra finisca con il cessate il fuoco. Il conflitto continua».

Una visione condivisa, ma con una sfumatura diversa, anche dal professor Parsi che ha ricordato come «questa sciatteria a lungo andare alimenta un circuito per cui tutto è uguale a tutto ed è importante, nei contesti dove è possibile farlo, intervenire per ristabilire quanto meno i fatti. Perché l'opinione, legittima, deve sempre basarsi sulla realtà».

E quando il pubblico, accorso in gran numero, sia in sala che in collegamento streaming, tra le tante domande poste alla giornalista, ha chiesto quanto ancora il cibo venga utilizzato come strumento di guerra nel mondo Francesca Mannocchi ha rivelato la sua prossima destinazione: «Questo ve lo racconto quando tornerò dalla Somalia. Parto tra dieci giorni».

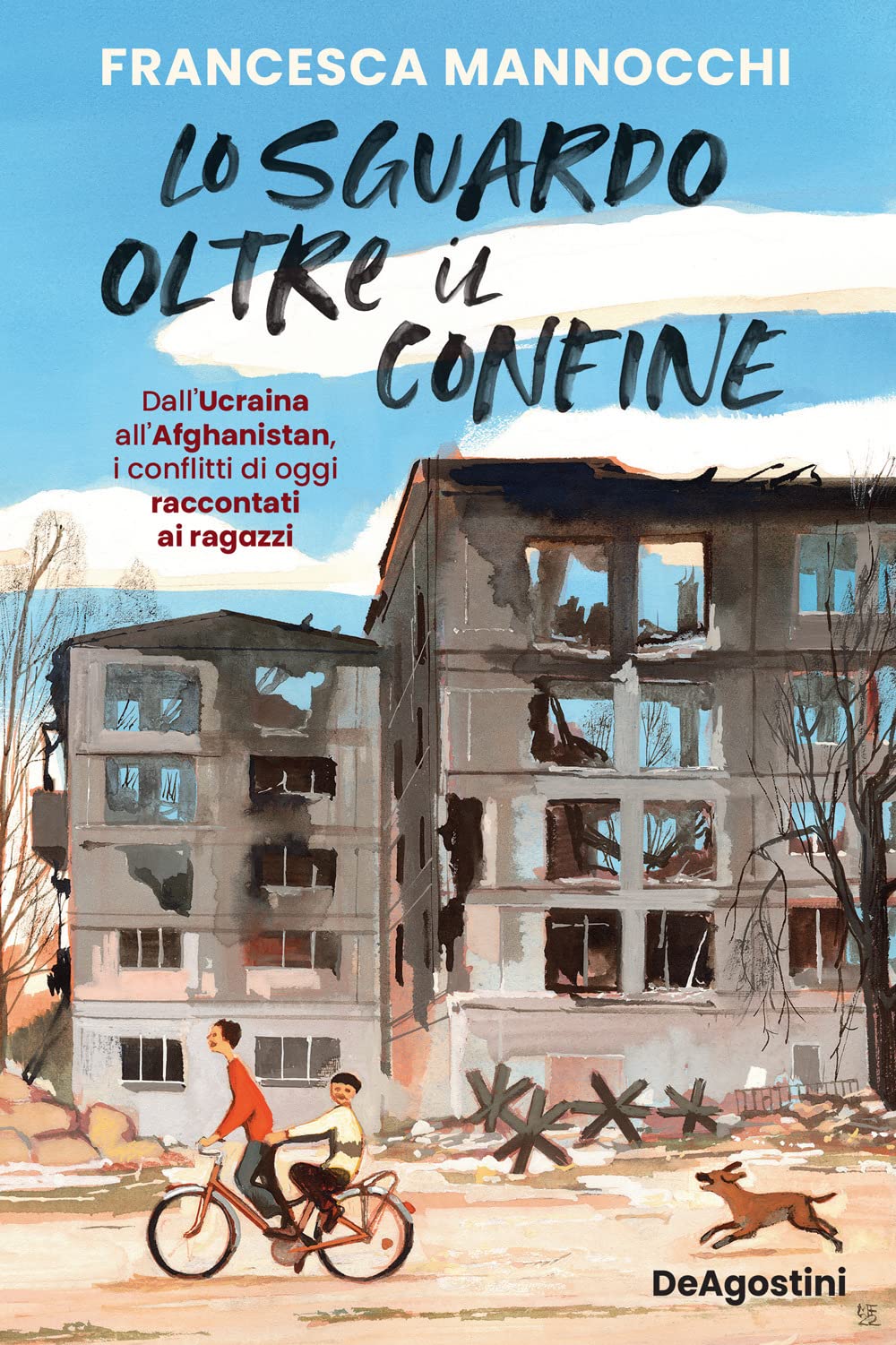

«Un libro che si rivolge a ragazzi di 12-15 anni ma la cui lettura sarebbe molto utile anche a tanti adulti - ha detto introducendo l'incontro il professor

«Un libro che si rivolge a ragazzi di 12-15 anni ma la cui lettura sarebbe molto utile anche a tanti adulti - ha detto introducendo l'incontro il professor