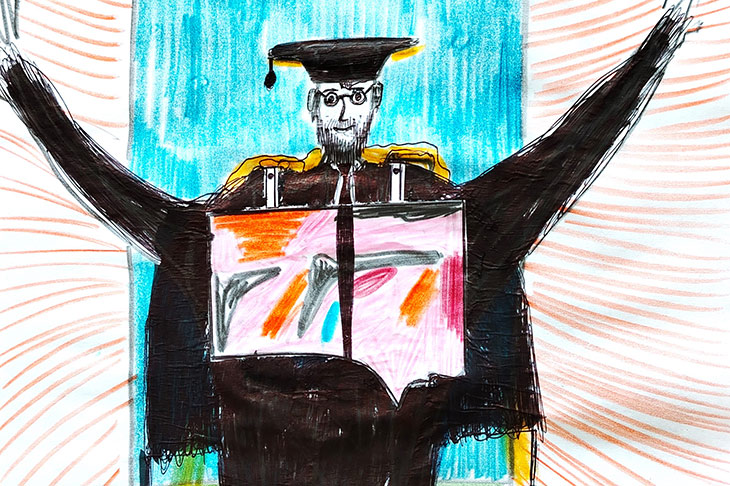

A rafforzare la difesa dell’artista Vicentini è stato anche il docente di Storia dell’arte contemporanea Francesco Tedeschi, la cui arringa è stata letta in aula da Grazia Massone. «L’artista crea secondo la sua vocazione, la sua storia, il suo talento e il suo intento», ha sostenuto Tedeschi, rilevando come più volte Giorgio Vicentini abbia spinto «i suoi segni, i suoi colori e le sue realizzazioni a uscire dalla cornice e a entrare nelle più diverse situazioni». In realtà, «l’arte è da sempre sotto processo», ha aggiunto, e per varie ragioni: per la sua capacità di trasformare il mondo e di creare immagini diverse della realtà, per essere una delle poche espressioni indomabili e non assoggettabili, al punto tale da sfuggire a regole e a norme. Eppure, «il sistema dell’arte non può essere limitato a meno che non si voglia imporre un nuovo e diverso sistema. Ma l’imporre qualcosa è atto di autorità». Da qui, la sua richiesta di assoluzione per sollevare Vicentini da qualsiasi atto di imputazione, motivata da una «necessaria indulgenza» verso la libera espressione.

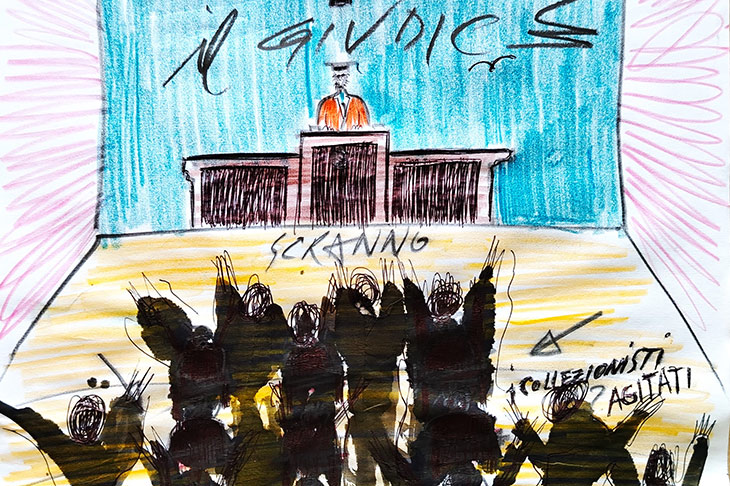

A chiudere il processo è stato lo storico dell’arte Paolo Bolpagni che, nella veste di pubblico ministero, con una argomentata e simbolica requisitoria, ha condannato l’imputato Giorgio Vicentini a fare arte ogni giorno e secondo la sua vocazione esistenziale. Una sentenza che, più come condanna, suona come un invito all’artista di proseguire nella sua missione: quella cioè, usando le parole di Tedeschi, di continuare «a muoversi tra tutte le forme dell’agire individuale e collettivo, dalla galleria d’arte all’aula universitaria, dalla strada di una città alla cima di una montagna, dall’argine di un fiume alla stanza di un ospedale, dalle pareti di un museo allo schermo di un dispositivo elettronico». Perché, se l’arte è davvero colpevole, lo è solo se smette di interrogare il mondo.

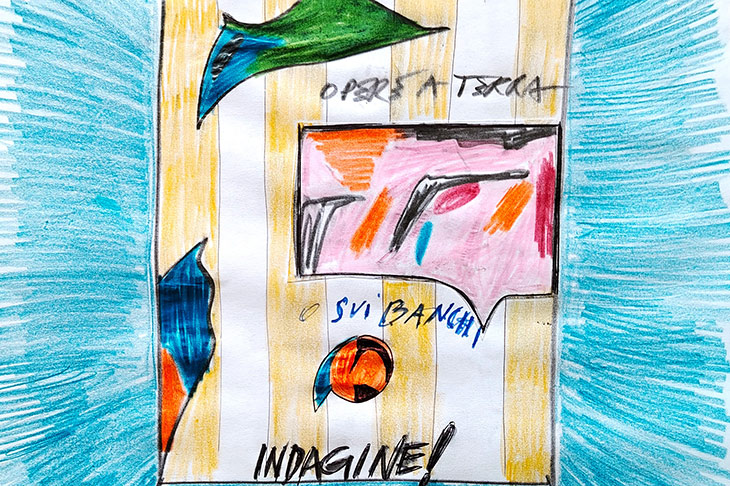

Disegni e foto di Giorgio Vicentini