News | Brescia

La città che apprende, apprendere nella città

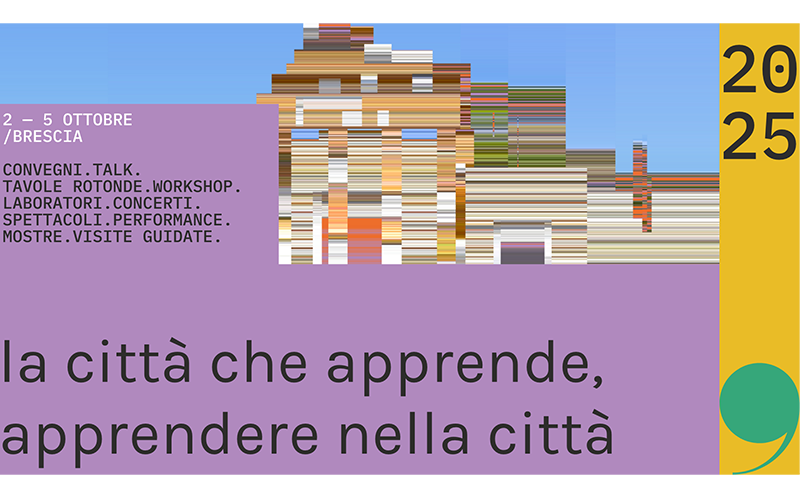

Dal 2 al 5 ottobre, più di 50 appuntamenti fra talk, tavole rotonde, concerti, mostre, laboratori e visite guidate animeranno il Festival dell’Educazione 2025

| Antonella Olivari

03 ottobre 2025

Condividi su:

«Il destino del secolo che stiamo vivendo dipenderà dal ruolo che sapremo riservare all’educazione. Perché, anche grazie alle opportunità offerte dal digitale, essa può diventare il vero motore propulsivo per l’elaborazione di seri percorsi di pace, per la riduzione delle disuguaglianze tra diverse regioni del pianeta e per la formazione di donne e uomini orientati al perseguimento del bene comune». La rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli ha aperto ufficialmente con queste parole la seconda edizione del Festival dell’educazione, dedicata quest’anno al tema “La città che apprende. Apprendere nella città”. Ad accogliere il suo messaggio, giovedì 2 ottobre, un Teatro Grande di Brescia gremito, dove sono andati in scena i saluti delle autorità, il concerto dell’Orchestra Esagramma, una formazione inclusiva fondata a Milano nel 1983 e composta da musicisti con e senza disabilità intellettiva e autismo, e la lectio del filosofo svizzero Mark Hunyadi.

Dopo gli onori di casa affidati all’Alumnus dell’Ateneo Umberto Angelini, sovrintendente della Fondazione Teatro Grande, il direttore del Festival Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione, il presidente del Consiglio direttivo dell’Unesco per l’apprendimento permanente Daniel Baril e la sindaca di Brescia Laura Castelletti hanno introdotto i temi del Festival.

«Credo che una città possa imparare qualcosa di sé se si guarda da altri punti di vista» ha detto il preside Simeone. «Che cosa può imparare se si guarda dal punto di vista dei bambini, delle donne, delle persone che vivono ai margini, delle persone con disabilità? La città può riprogettarsi anche a partire da queste sollecitazioni. Le città possono essere dei luoghi chiusi, che vivono sotto l’ombra della paura, oppure possono diventare luoghi aperti, di incontro e di dialogo, luoghi dove le culture si incontrano e costruiscono un nuovo futuro. La differenza la fa l’educazione».

Un articolo di

Daniel Baril ha paragonato la città a un’orchestra, in cui ci sono tanti soggetti che devono mettersi in rete ma hanno bisogno di una direzione che consenta di suonare all’unisono, sulla base di uno spartito condiviso. La sindaca Castelletti ha parlato di una città concreta, Brescia, che ha investito 33 milioni nel 2025 nell’educazione (scuola e dintorni), e che crede nel potere trasformativo dell’educazione.

Come ci crede la rettrice Beccalli secondo cui, «l’educazione è una delle leve più efficaci e trasformative in grado di formare i giovani ai valori della pace e della convivenza sociale, rendendoli protagonisti essenziali per favorire lo sviluppo di una nuova società orientata al bene comune e per agevolare processi di pacificazione duraturi». Per la professoressa Beccalli «la comunità educante è un laboratorio di cittadinanza attiva, dove all’unisono si coltivano conoscenze, valori condivisi e relazioni autentiche. Tutto ciò trasforma l’università da un luogo di trasmissione del sapere a un luogo di esperienza del sapere».

È qui che si coglie il parallelismo con la città educativa, principio ispiratore del Festival. «Se la comunità educante è il cuore pulsante dell’università, la città educativa è il cuore pulsante di un tessuto sociale giusto e inclusivo: un ecosistema in cui ogni luogo – dalla scuola alla piazza, dal museo al teatro – diventa spazio formativo. Come la comunità educante, anche la città educativa non si limita alla sola trasmissione di conoscenze ma alla formazione della coscienza, all’esercizio della responsabilità, allo sviluppo del senso critico delle cittadine e dei cittadini. Entrambe, la comunità educante e la città educativa, si fondano dunque su un’idea di educazione come bene relazionale, capace di generare legami, responsabilità e visioni condivise, diventando appunto laboratori di speranza e di cittadinanza attiva».

A proposito di beni relazionali, la fiducia è uno di questi ed è anche il titolo del libro di Mark Hunyadi, docente all’Università di Lovanio e autore di “Credere nella fiducia” (Vita e Pensiero). Dopo aver parlato della fiducia come «un presupposto inevitabile della vita sociale», Hunyadi ha spiegato l’impatto del digitale su questa dimensione. «Uno slogan onnipresente tra gli operatori digitali» ha detto «è quello di costruire un “digitale affidabile”. Ma il paradosso è che un digitale affidabile è un digitale che può fare a meno della fiducia! Il miglior esempio è il bitcoin: per i suoi inventori non è più necessario fidarsi della Banca centrale o di tutti gli attori coinvolti in una transazione: tutto deve essere automatico, meccanico, sicuro. Lo dicono esplicitamente. Ho sempre pensato che questa fosse la verità del digitale: costruire un mondo perfettamente sicuro, in cui ognuno possa agire senza bisogno di fidarsi. Quindi l'ideale di un mondo digitale è un mondo automatico, in cui tutto è gestito dalla tecnologia. Un mondo che non ha più bisogno di fiducia». La questione resta aperta e non esclude la possibilità di educare al rispetto delle aspettative comportamentali che gravano su di noi.